und Naturwissenschaften

Heisenberg-Stelle am Fachbereich ErdsystemwissenschaftenErforschung winziger Klimaarchive

21. Mai 2021, von MIN-Dekanat

Foto: Glock

Zum 1. April hat Dr. Nicolaas Glock seinen Dienst am Fachbereich Erdsystemwissenschaften der Universität Hamburg angetreten, gefördert wird er über das Heisenberg-Programm der Deutschen Forschungsgemeinschaft. In den kommenden Jahren wird er Foraminiferen erforschen – und blickt mit ihnen auch 20.000 Jahre in die Vergangenheit.

Wer schon einmal barfuß durchs Watt gewandert oder beim Baden im Meer zum Boden getaucht ist, wird unweigerlich mit Dr. Nicolaas Glocks Forschungsgegenstand in Berührung gekommen sein. Nur wahrgenommen und gesehen hat man diesen vermutlich nicht. Denn das, was Glock seit zehn Jahren beschäftigt, ist mit dem bloßen Auge kaum zu erkennen: benthische Foraminiferen.

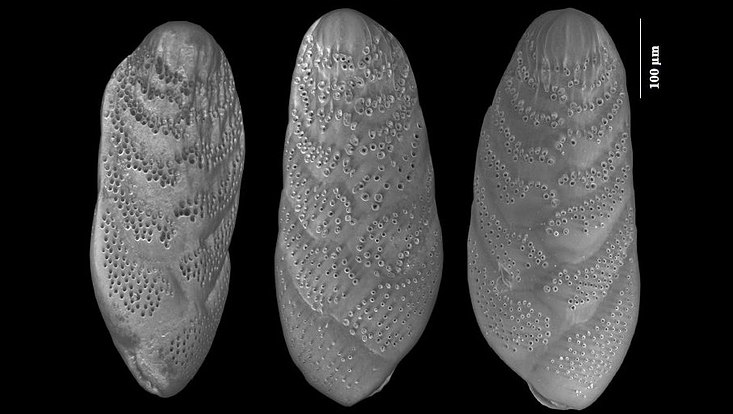

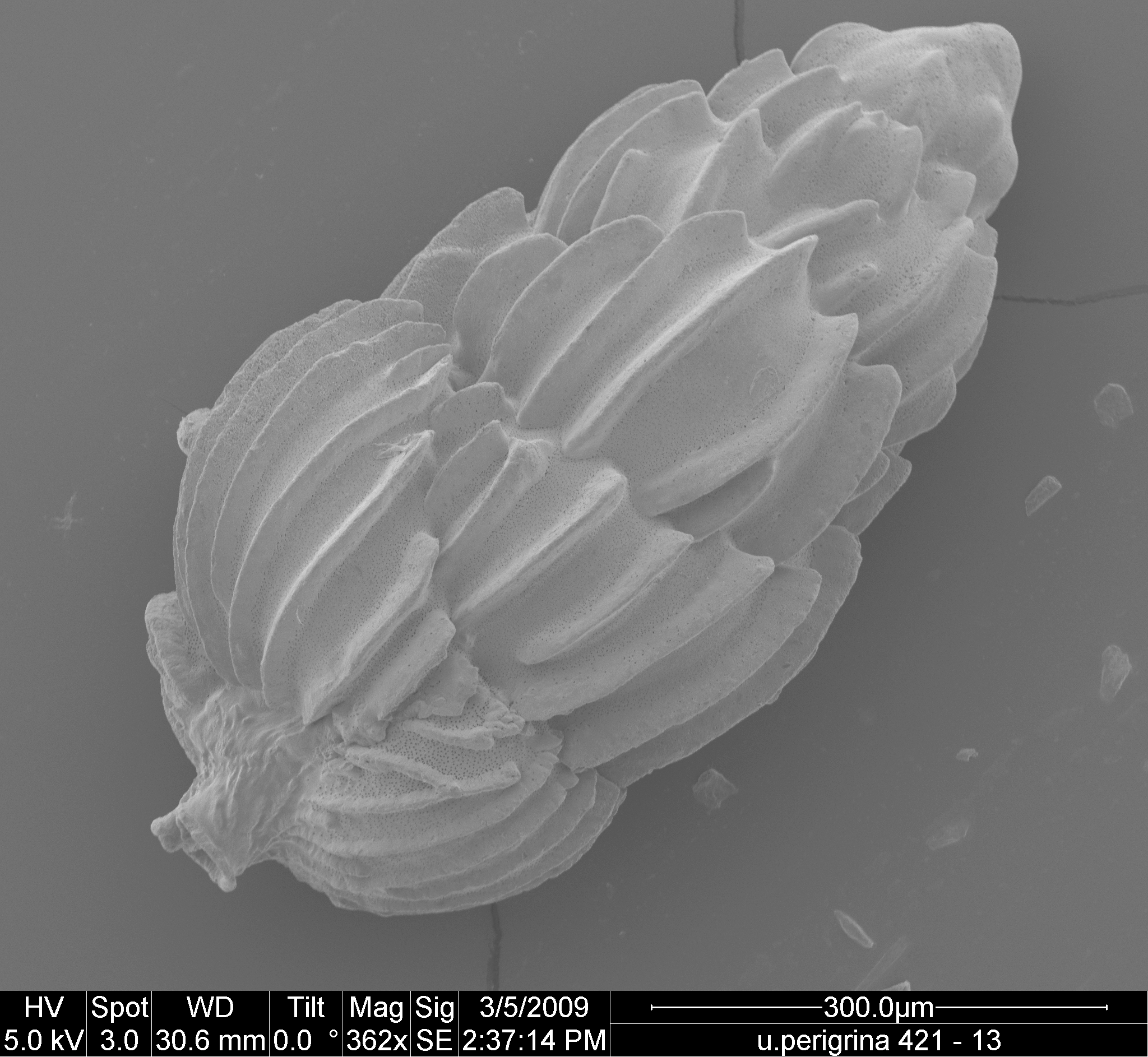

Zwischen 200 und 500 Mikrometer sind die Einzeller in der Regel groß, die kleinsten Vertreter messen nur bis zu 40 Mikrometer. Allerdings gibt es auch sogenannte Großforaminiferen, die mehrere Zentimeter groß werden können. Sie gehören zur Gruppe der Amöbenartigen, bewohnen marine Sedimente von den Küsten bis in die Tiefsee und existieren seit rund 560 Millionen Jahren. Oft bilden sie - ähnlich wie ein Schneckenhaus - Gehäuse aus Kalkschalen aus, um den Körper vor Gefahren zu schützen. Diese können als Mikrofossilien im marinen Sediment überdauern und durch ihre Zusammensetzung Hinweise auf Umweltparameter vergangener Zeiten geben.

Projekt mit zwei Kernzielen

„Ich interessiere mich vor allem für jene Foraminiferen-Arten, die Nitrat atmen und Phosphat anreichern können“, sagt Glock, der an der Universität Hamburg im Rahmen einer Heisenberg-Stelle für die nächsten fünf Jahre forscht. Sowohl Nitrat als auch Phosphat sind wichtige Nährstoffe auf der Erde; Phosphat ist beispielsweise ein Hauptbestandteil von Düngemitteln, weshalb die Phosphatreserven der Erde auch schwinden. „Über die Fossilien der nitratatmenden Foraminiferen möchte ich herausfinden, wie die Nitratkonzentration im Pazifik in den vergangenen 20.000 Jahren war. Bei den phosphatspeichernden Foraminiferen interessiert mich mehr die Gegenwart: Ich will analysieren, welche Rolle die Foraminiferen in diesem Nährstoffkreislauf spielen.“

Dass die Foraminiferen Phosphat speichern können, hat Glock erst im vergangenen Jahr während seiner Zeit als Postdoktorand am Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel zusammen mit Kolleginnen und Kollegen der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel herausgefunden. Die Fähigkeit der Foraminiferen, Nitrat atmen zu können, ist dagegen schon seit 2006 bekannt.

In früheren Studien hat Glock hat unter anderem Foraminiferen untersucht, die in Sauerstoffminimumzonen (SMZ) leben. SMZ sind Bereiche des Meeres, die besonders wenig Sauerstoff enthalten und Millionen Quadratkilometer umfassen können. Eine solche Zone befindet sich zum Beispiel vor der südamerikanischen Westküste Perus. Die dort lebenden Foraminiferen können nicht nur Nitrat statt Sauerstoff atmen – eine Eigenschaft, von der Expertinnen und Experten lange ausgingen, dass sie nur Bakterien vorbehalten ist - sondern nehmen es auch über die Poren in ihr Gehäuse auf. Ist wenig Nitrat vorhanden, entstehen mehr Poren im Gehäuse, um die Nitrataufnahme zu optimieren.

Blick in die Vergangenheit und Prozesse der Moderne

„Über diese Porosität der Mikrofossilien habe ich nun die Möglichkeit, die Nitratkonzentration der Vergangenheit zu rekonstruieren“, erklärt Glock. Die Fossilien dienen also als Proxy, als indirekter Anzeiger für Begebenheiten in vergangenen Zeiten. „Ziel ist, eine Karte des Pazifiks zu erstellen, welche die Nitratverteilung zu verschiedenen Zeitpunkten bis zu letzten Eiszeit anzeigt.“

In dem Teilprojekt blickt Glock in die Vergangenheit. Auf der anderen Seite interessiert er sich aber auch für den modernen Prozess. „Ich frage mich, was die Foraminiferen, die Phosphat anreichern können, damit machen“, sagt Glock. Untersuchungen aus dem Jahr 2020 an Sedimenten des peruanischen Kontinentalrandes haben ergeben, dass die Phosphatkonzentration in den Einzellern jene des umgebenden Wassers um das 100- bis 1.000-fache übersteigt. Handelt es sich dabei um ein regionales Phänomen? Oder ist es weit verbreitet? Sind die Foraminiferen gar weltweit für die Phosphatkreisläufe relevant? Glock will diese Fragen beantworten. Die Ergebnisse sollen auch in biogeochemische Modelle fließen.

Werkzeug: Schaufel und Eimer

Eine der Methoden, die Glock für seine Analysen einsetzen wird, ist die Nano Sekundärionen-Massenspektrometrie (NanoSIMS). Dabei werden Foraminiferen-Zellen fixiert und mit einem Ionenstrahl auf die Proben geschossen. Aus der Probe treten anschließend Sekundärionen wieder aus, die dann analysiert werden. Je höher das Signal, umso mehr Phosphat ist in der Probe enthalten. Das Besondere der Methode ist, dass Dünnschnitte erstellt werden können, die sich dann wiederum zu dreidimensionalen Bildern zusammensetzen lassen und so sichtbar wird, wo das Phosphat gespeichert ist.

Proben wird Glock aus den unterschiedlichsten Gebieten sammeln, zum Beispiel aus Japan oder dem Rohnedelta in Frankreich. Auch ein schwedischer Fjord und das Hamburgische Wattenmeer, nicht weit von seinem neuen Arbeitsplatz entfernt, stehen auf der Beprobungsliste. Für Proben weit unter der Wasseroberfläche werden Sedimentkerne gebohrt oder Proben mit Kastengreifern gesammelt.

Aktuell müssen die Forschungsreisen nach Schweden oder Frankreich wegen der Pandemie aber hintenanstehen. Vorerst muss Glock mit dem Watt vor der Haustür Vorlieb nehmen. Hier ist die Probennahme einfach: Alles, was er dafür braucht, sind eine Schaufel und ein Eimer.

Sauerstoffminimumzonen (SMZ)

Die in den Gebieten herrschenden Strömungsverhältnisse führen unter anderem dazu, dass nährstoffreiches Tiefenwasser in obere Schichten gelangt. Der Sauerstoff wird dann verbraucht durch die „Verwesung“ verbraucht – also wenn (tote) organische Materie oder Ausscheidungen von der Meeresoberfläche Richtung Meeresboden fallen. Aktuell beginnt die SMZ vor Peru in etwa 100 Metern Tiefe, würde sie bis zur Wasseroberfläche reichen, ähnelte das Gebiet einem umgekippten Gartenteich: Die Fische würden sterben oder abwandern. Das Habitat wäre zerstört. Weil sich die Sauerstoffminimumzonen in den vergangenen 60 Jahren vermutlich unter menschlichem Einfluss ausgedehnt haben, ist die Erforschung der dort ablaufenden Stoffkreisläufe von großer Bedeutung.

Das Heisenberg-Programm

Im Rahmen des Heisenberg-Programms fördert die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die alle Voraussetzungen erfüllen, um auf eine unbefristete Professur berufen zu werden. Mit dem Programm sollen sie die Möglichkeit bekommen, sich auf eine spätere wissenschaftliche Leitungsfunktion vorzubereiten und ihre hochkarätigen Projekte fortzusetzen. Sind die Forschenden im Programm aufgenommen, können sie zwischen der Heisenberg-Stelle, der Heisenberg-Rotationsstelle, der Heisenberg-Professur und dem Heisenberg-Stipendium wählen.