und Naturwissenschaften

Globale Studie zur dunklen Vielfalt zeigt versteckte Auswirkungen menschlicher Aktivitäten auf die Natur

2. April 2025, von MIN-Dekanat

Foto: Pärtel

Eine globale Studie mit Beteiligung des Fachbereichs Biologie der Universität Hamburg zeigt, dass in Regionen, die stark von menschlichen Aktivitäten betroffen sind, viele einheimische Pflanzenarten aus ihren natürlichen Lebensräumen verschwunden sind. Dies wurde durch die abwesenden Arten ermittelt, die als „dunkle Vielfalt“ bezeichnet werden können. Die Ergebnisse der Studie wurden jetzt in der Fachzeitschrift „Nature“ veröffentlicht.

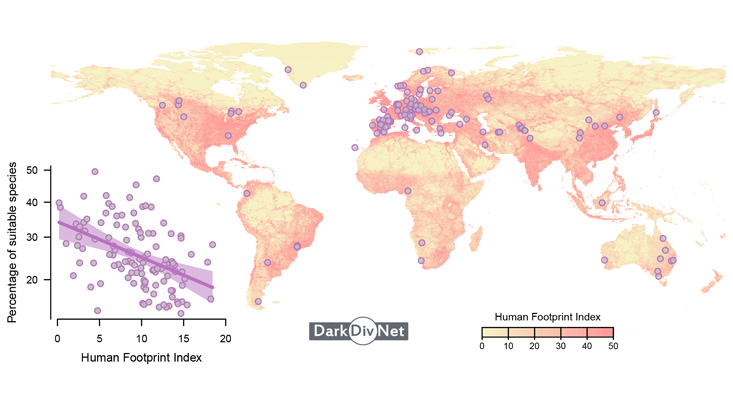

Über 200 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Forschungskooperation DarkDivNet untersuchten Pflanzen an fast 5500 Standorten in 119 Regionen auf der ganzen Welt. An jedem Standort erfassten die Forschenden vor Ort alle Pflanzenarten und ermittelten die dunkle Vielfalt - einheimische Arten, die dort leben könnten, aber nicht vorhanden sind. Auf diese Weise konnten sie das gesamte Potenzial der Pflanzenvielfalt an jedem Standort erfassen und messen, wie viel von dieser potenziellen Vielfalt tatsächlich vorhanden war. Durch diese Art der Messung der biologischen Vielfalt wurden die verborgenen Auswirkungen menschlicher Aktivitäten auf die natürliche Vegetation sichtbar.

In Regionen mit geringen menschlichen Einflüssen enthalten Ökosysteme in der Regel mehr als ein Drittel der potenziell geeigneten Arten, wobei andere Arten hauptsächlich aus natürlichen Gründen, wie z. B. begrenzter Ausbreitung, nicht vorhanden sind. Im Gegensatz dazu enthalten Ökosysteme in Regionen, die stark durch menschliche Aktivitäten beeinflusst werden, nur eine von fünf geeigneten Arten. Herkömmliche Messungen der biologischen Vielfalt, wie z. B. die einfache Zählung der erfassten Arten, konnten diese Auswirkungen nicht aufdecken, da die natürlichen Schwankungen der biologischen Vielfalt in den verschiedenen Regionen und Ökosystemen das wahre Ausmaß des menschlichen Einflusses verbargen.

Die DarkDivNet-Kollaboration begann 2018, basierend auf einer Idee von Prof. Meelis Pärtel, Professor für Botanik an der Universität Tartu und Hauptautor der Studie. „Wir hatten die Theorie der dunklen Vielfalt eingeführt und Methoden zu ihrer Erforschung entwickelt, aber um globale Vergleiche anstellen zu können, mussten wir in vielen Regionen einheitliche Proben nehmen. Es schien eine unmögliche Aufgabe zu sein, aber viele Kolleginnen und Kollegen aus verschiedenen Kontinenten schlossen sich uns an“. Trotz der Herausforderungen, die COVID-19 und die weltweiten wirtschaftlichen und politischen Krisen mit sich brachten, wurden über Jahre hinweg Daten gesammelt.

Dr. Ute Schmiedel, Postdoktorandin in der Arbeitsgruppe „Organismische Botanik und Mykologie“ am Fachbereich Biologie der Universität Hamburg, steuerte Vegetationsdaten aus dem Namaqualand in der Sukkulenten Karoo in Südafrika zu dieser Studie bei. Die Sukkulenten Karoo ist eine sehr artenreiche Halbwüste im Westen Südafrikas, in der der meiste Regen während der kühlen Winterzeit fällt. Das für diese Studie ausgewählte Gebiet wird seit 2001 jährlich von Ute Schmiedel untersucht, um Veränderungen in der Vegetation zu dokumentieren.

Gemeinsam mit Dr. Lotte Korell vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ) untersuchte Dr. Kristin Ludewig, Postdoktorandin in der Arbeitsgruppe „Angewandte Pflanzenökologie“ am Fachbereich Biologie der Universität Hamburg, für die Studie einen Birken-Eichen-Mischwald in der Nähe eines Heideteiches bei Soltau in der Lüneburger Heide. Dieser Waldtyp gilt als naturnahe Vegetation für die Lüneburger Heide, da die Bodenverhältnisse sehr sandig und nährstoffarm sind. Diese Bodenverhältnisse werden auch durch die im Unterwuchs vorkommenden Heidelbeeren, Pfeifengras und dem europäischen Siebenstern unterstrichen.

Das Ausmaß menschlicher Störungen in jeder Region wurde mit dem Human Footprint Index gemessen, der Faktoren wie die menschliche Bevölkerungsdichte, Landnutzungsänderungen (z. B. Stadtentwicklung und Landwirtschaft) und Infrastruktur (Straßen und Eisenbahnen) umfasst. Die Studie ergab, dass die Pflanzenvielfalt an einem Standort durch die Höhe des Human Footprint Index und die meisten seiner Komponenten in einem bis zu Hunderten von Kilometern entfernten Gebiet negativ beeinflusst wird.

Prof. Pärtel fasst zusammen: „Dieses Ergebnis ist alarmierend, denn es zeigt, dass die Auswirkungen menschlicher Eingriffe viel weiter reichen als bisher angenommen und sogar Naturschutzgebiete erreichen. Umweltverschmutzung, Holzeinschlag, Abfall, Zertrampeln und vom Menschen verursachte Brände können Pflanzen aus ihren Lebensräumen verdrängen und ihre Wiederbesiedlung verhindern. Wir fanden auch heraus, dass der negative Einfluss menschlicher Aktivitäten weniger ausgeprägt war, wenn mindestens ein Drittel der umliegenden Region unberührt blieb, was das globale Ziel unterstützt, 30 Prozent der Fläche zu schützen.

Die Studie unterstreicht die Bedeutung der Erhaltung intakter Ökosysteme über Naturschutzgebiete hinaus. Das Konzept der dunklen Vielfalt ist ein praktisches Instrument für Naturschützer, um fehlende geeignete Arten zu identifizieren und Fortschritte bei der Wiederherstellung von Ökosystemen zu verfolgen.

Original Publikation

Pärtel et al.

Global impoverishment of natural vegetation revealed by dark diversity,

Nature (2025).