und Naturwissenschaften

Entschlüsselung zweier antimikrobieller Amyloidstrukturen mittels Kryo-Elektronenmikroskopie

22. August 2022, von Maria Latos

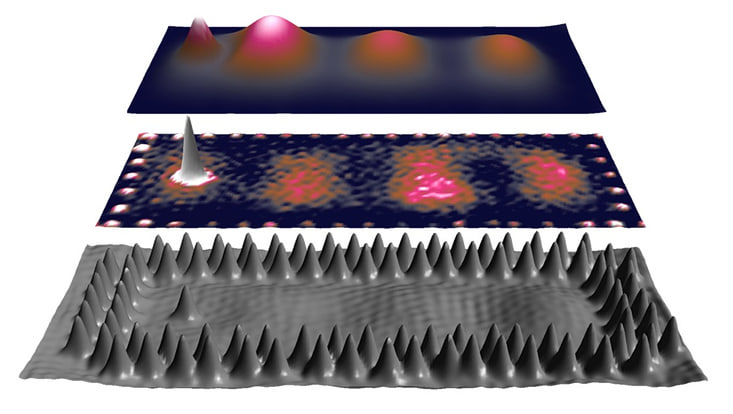

Foto: UHH/MIN/Bücker

Forschende des Fachbereichs Chemie der Universität Hamburg haben die Struktur zweier antimikrobieller Peptide (AMPs) aus Fröschen entschlüsselt. Die AMPs wirken als Gift gegen Mikroben und weisen eine ähnliche Struktur auf, wie menschliche Protein-Fragmente, die mit Alzheimer bzw. Parkinson in Verbindung gebracht werden. Die Ergebnisse wurden im Juli 2022 in der Fachzeitschrift „Nature Communications“ veröffentlicht.

Antimikrobielle Peptide (AMPs) sind Moleküle, die Mikroorganismen wie Bakterien bekämpfen und in den meisten Organismen seit den Anfängen des Lebens vorkommen. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben bereits Tausende verschiedener AMPs identifiziert. Bestimmte AMPs setzen sich zu gut geordneten Fibrillen zusammen, das heißt zu Bündeln langer, fadenförmiger Moleküle. Von ihrer Anordnung ähneln sie den Amyloiden, kleinen Protein-Fragmenten, die vom Körper produziert werden und sich im menschlichen Gewebe ablagern können. Sie werden daher auch mit neurodegenerativen und systemischen Krankheiten wie Alzheimer oder Parkinson in Verbindung gebracht. Einige menschliche Amyloide sind jedoch funktionell und dienen beispielsweise der Speicherung von Hormonen oder der Verkapselung von RNA. Darüber hinaus scheiden auch verschiedene andere Organismen, z. B. Bakterien und Kröten, Amyloide aus, die dann selbst beispielsweise als Zellgift wirken können.

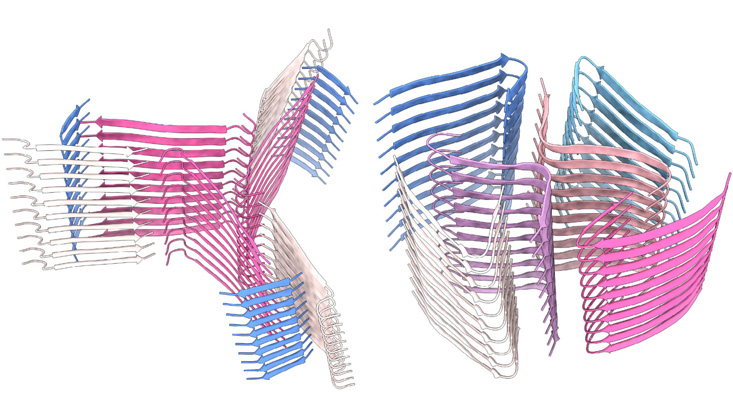

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Universität Hamburg, des Europäischen Laboratorium für Molekularbiologie (EMBL) Hamburg sowie des Centre for Structural Systems Biology (CSSB), einem interdisziplinären Zentrum mit Partnern verschiedener Universitäten und Forschungseinrichtungen, haben zusammen mit Forschern des Technion - Israelisches Institut für Technologie in Haifa, mithilfe der Kryo-Elektronenmikroskopie (Kryo-EM) die Strukturen von zwei AMPs von Amphibien, nämlich Uperin 3.5 und Aurein 3.3, genauer untersucht. Uperin 3.5 befindet sich auf der Haut bestimmter Krötenarten und dekoriert sie vereinfacht gesagt mit ‚Spirelli‘. Durch Interaktion mit Mikroben können sich die ‚Spirelli‘ in eine andere Struktur, vereinfacht gesagt ‚Makkaroni‘ verwandeln. Diese strukturelle Veränderung könnte bewirken, dass es möglicherweise anders mit Mikroben interagiert und die mikrobielle Membran zerstört, und dadurch toxisch ist.

„Überraschenderweise zeigten die Kryo-EM-Strukturen, dass sowohl Uperin 3.5 als auch Aurein 3.3, Kreuz-β-Amyloidstrukturen aufweisen“, sagt Dr. Carolin Seuring, Leiterin der Kryo-EM-Einrichtung am CSSB und Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Fachbereich Chemie der Universität Hamburg. „Aurein 3.3 hat Knicke, die das Markenzeichen von sogenannten Low-complexity Amyloid-like Reversible Kinked Segments (LARKS) sind, welche in den funktionalen menschlichen Amyloiden gefunden werden.“ Aufgrund der ähnlichen Struktur von menschlichen Amyloiden und amphibischen AMPs stellen die Forscher daher die Hypothese auf, dass auch menschliche Amyloide, die als rein pathologisch bekannt sind, antimikrobielle Aktivität haben könnten.

„Natürlich sind weitere umfangreiche Studien erforderlich, um die Struktur-Funktionsbeziehung und Mechanismen genauer zu untersuchen“, sagt Prof. Meytal Landau vom Technion, eine Leiterin der Studie und Gastwissenschaftlerin am EMBL Hamburg. „Jedoch unterstützen unsere Ergebnisse die Verbindung zwischen Amyloiden und antimikrobieller Aktivität auf struktureller Ebene. Darüber hinaus können AMPs, die als Amyloide stabile Fibrillen bilden, Wege zur Entwicklung antimikrobieller Arzneimittel mit verbesserter Bioverfügbarkeit, Haftung an Oberflächen und längerer Haltbarkeit eröffnen.“

Originalpublikation

R. Bücker, C. Seuring, C. Cazey, K. Veith, M. García-Alai, K. Grünewald, and M. Landau,

The Cryo-EM structures of two amphibian antimicrobial cross-β amyloid fibrils,

Nat Commun 13, 4356 (2022).

* Weitere Informationen zum verwendeten Bild

"Uperin 3.5 and Aurein 3.3" by Bücker et al./nature communications, used under CC BY 4.0 / Reassembled from original.