und Naturwissenschaften

Fachbereich Erdsystemwissenschaften an DFG-Forschungsgruppe beteiligtEinblicke in die dünne Haut der Ozeane

22. Juni 2022, von MIN-Dekanat

Foto: UHH/Gade

Die oberste Schicht der Ozeane ist ein bislang noch wenig erforschter Bereich des Planeten. Die komplexen biologischen, chemischen und physikalischen Zusammenhänge in der „Oberflächen-Mikroschicht“ zu untersuchen, ist Ziel der neuen Forschungsgruppe BASS („Biogeochemical processes and Air–sea exchange in the Sea-Surface microlayer“), an der Forschende der Universität Hamburg beteiligt sind. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) und der österreichische Wissenschaftsfond (FWF) fördern das Vorhaben in den kommenden vier Jahren mit 4,1 Millionen Euro.

Weniger als einen Millimeter dick, kontrolliert die äußere Haut der Ozeane den Austausch von Gasen, Energie und Impuls zwischen Ozean und Atmosphäre. Forschende betrachten die Oberflächenschicht als biogeochemischen Reaktor – einen Ort, an dem aufgrund der besonderen Bedingungen ungewöhnliche Substanzen entstehen können. Der Fokus der Forschungsgruppe, die von der Universität Oldenburg aus koordiniert wird, liegt auf dem Zusammenspiel von Biologie, Chemie und Physik in der Mikroschicht. Deren Bewohner reichen von einzelligen Algen und Bakterien bis zu komplexeren Einzellern und kleinen Tieren.

„Die Lebensbedingungen dort sind hart“, sagt der Koordinator der Forschungsgruppe, Prof. Dr. Oliver Wurl vom Institut für Chemie und Biologie des Meeres (ICBM) der Universität Oldenburg am Standort Wilhelmshaven. „Die Organismen müssen hohe UV-Strahlung und starke Schwankungen in der Salzkonzentration und Temperatur aushalten.“ Oft bildet sich an der Meeresoberfläche als Schutz ein dünner Biofilm aus, der eine komplexe Mischung organischer Substanzen enthält und in dem sich unter anderem bestimmte Zucker, Eiweiße und Fettverbindungen anreichern. Durch kleinskalige Verwirbelungen gelangen diese Moleküle in tiefere Wasserschichten, wo sie in verschiedene Stoffkreisläufe eingeschleust werden und wichtige Funktionen übernehmen.

Die Teilprojekte der Forschungsgruppe befassen sich mit dem Austausch von Energie, Impuls und Spurengasen zwischen Atmosphäre und Ozean, mit chemischen Reaktionen in der oberflächennahen Grenzschicht unter dem Einfluss des Sonnenlichts, sowie mit der Rolle kleinskaliger Umwälzbewegungen im Wasser beim Transport von organischen Substanzen und Gasen zwischen Oberfläche und tieferen Wasserschichten.

Eine gemeinsame, dreiwöchige Messkampagne aller beteiligten Projektgruppen soll mit zwei Forschungsschiffen im Sommer 2024 in der Nordsee in der Nähe von Helgoland stattfinden. Projektpartner planen, verschiedene Mikroben zu kultivieren, die sich typischerweise in der Oberflächenschicht aufhalten, und zu untersuchen, welche Stoffe diese Organismen absondern. Für weitere Experimente sollen sogenannte Mesokosmen mit Nordseewasser gefüllt werden, um dort anschließend Blüten verschiedener Mikroalgen auszulösen und zu untersuchen, welche Substanzen sich in der Oberflächenschicht ansammeln.

Experimente im Wind-Wellenkanal der Universität Hamburg

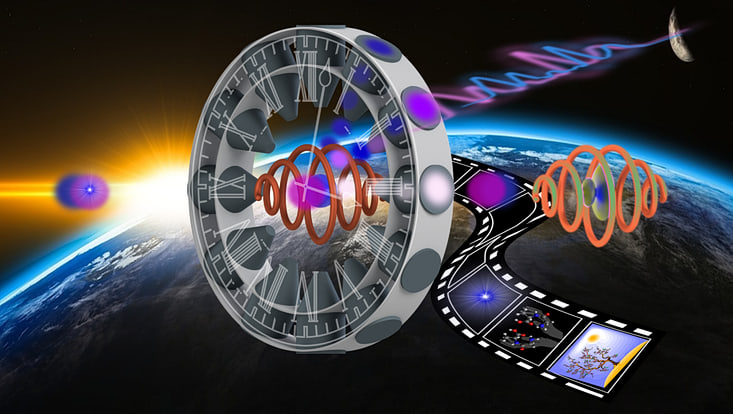

Um die Vorgänge in der hauchdünnen oberen Wasserschicht genauer zu untersuchen, führt ein Team von Forschenden der Universität Hamburg und des Helmholtz Zentrums Hereon Laborexperimente im Wind-Wellenkanal (WWK) der Universität Hamburg durch. Modernste Beobachtungstechniken im Wind-Wellenkanal ermöglichen einen noch nie dagewesenen Blick auf kleinskalige Dynamiken in der Oberflächenschicht und ihrer unmittelbaren Umgebung.

„Der WWK wird bereits seit den 1970er Jahren für Untersuchungen des Einflusses von sogenannten oberflächenaktiven Substanzen auf das Wellen- und Strömungsfeld sowie auf den Austausch von Energie, Impuls und Gasen zwischen Wasser und Luft genutzt“, sagt Dr. Martin Gade vom Institut für Meereskunde am Fachbereich Erdsystemwissenschaften der Universität Hamburg, der den WWK wissenschaftlich betreut und das Teilprojekt auf Seiten der Universität Hamburg leitet. „Mit seiner Hilfe können wir Transportprozesse in die oberste Wasserschicht und Austauschprozesse durch sie hindurch untersuchen, die hauptsächlich von der kleinskaligen Dynamik an der Meeresoberfläche angetrieben werden. Um diese Prozesse zu verstehen, ist eine möglichst genaue Kenntnis der kleinen Oberflächenwellen und oberflächennahen Strömungsfelder sowie der Turbulenzmuster ober- und unterhalb der Wasseroberfläche erforderlich. Ihre Untersuchung erfordert Messungen auf räumlichen Skalen im Millimeterbereich und darunter, sowie Experimente unter kontrollierten Wind- und Wellen-Bedingungen, die nur in Laboreinrichtungen wie dem Wind-Wellenkanal der Universität Hamburg möglich sind."

Text: Universität Oldenburg, red.

Projektpartner aus Deutschland und Österreich

An dem Vorhaben sind neben der Universität Hamburg und der Universität Oldenburg auch Forschende vom Helmholtz-Zentrum Hereon in Geesthacht, vom GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel, von den Universitäten Kiel und Wien (Österreich) sowie vom Leibniz-Institut für Troposphärenforschung in Leipzig beteiligt.