und Naturwissenschaften

Neue Himmelskarte veröffentlichtHunderttausende neue Galaxien entdeckt

19. Februar 2019, von MIN

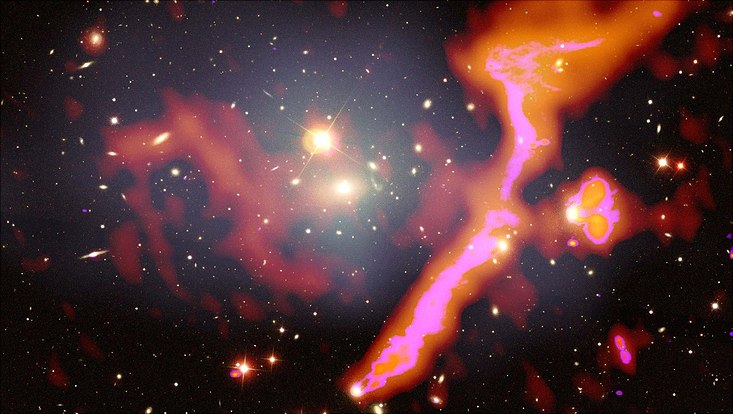

Foto: LOFAR/ NASA/CXC/UHH/Wilber

Ein internationales Team von mehr als 200 Astronominnen und Astronomen aus 18 Ländern hat eine Karte der allerersten Himmelsdurchmusterung mit dem Radioteleskop „Low Frequency Array“ (LOFAR) veröffentlicht. Die Karte enthüllt Hunderttausende unbekannter Galaxien und wirft ein neues Licht auf Forschungsgebiete wie Schwarze Löcher, interstellare Magnetfelder und Galaxienhaufen. Eine Sonderausgabe der Fachzeitschrift „Astronomy & Astrophysics“ widmet sich den ersten 26 Forschungsarbeiten, in denen die Ergebnisse beschrieben werden.

Das LOFAR (Low Frequency Array) ist ein riesiges europäisches Netzwerk von Radioteleskopen, die über ein Hochgeschwindigkeits-Glasfasernetz miteinander verbunden sind und deren Messsignale zu einem einzigen Signal kombiniert werden. Leistungsstarke Supercomputer verwandeln circa 100.000 Einzelantennen in eine virtuelle Empfangsschüssel mit einem Durchmesser von 1.900 Kilometer. Das LOFAR arbeitet in den bisher weitgehend unerforschten Frequenzbereichen zwischen etwa 10 bis 80 Megaherz (MHz) und 110 bis 240 MHz. Es wird von der Forschungseinrichtung ASTRON in den Niederlanden betrieben und gilt als das weltweit führende Teleskop seiner Art. In Deutschland befinden sich sechs Messstationen, die von verschiedenen wissenschaftlichen Einrichtungen betrieben werden. Eins davon steht in Norderstedt und wird von der Universität Hamburg betreut.

Hier sind die wichtigsten Ergebnisse in sechs Punkten.

Die neue Himmelskarte

Mit Hilfe von LOFAR haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nun eine neue Himmelskarte erstellen können. Viele der dort abgebildeten Galaxien waren bisher unbekannt, da sie extrem weit entfernt sind und ihre Radiosignale Milliarden von Lichtjahren zurücklegen müssen, um die Erde zu erreichen.

Schwarze Löcher

Wenn Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit einem Radioteleskop den Himmel beobachten, sind hauptsächlich Emission aus der Umgebung von Schwarzen Löchern zu sehen, die Millionen Mal schwerer sind als die Sonne. „Mit LOFAR wollen wir herausfinden, welchen Einfluss die Schwarzen Löcher auf die Galaxien haben, in denen sie sitzen“, sagt Prof. Dr. Marcus Brüggen, Astrophysiker von der Universität Hamburg.

Schwarze Löcher sind ziemlich unordentlich. Wenn Gas auf sie fällt, stoßen sie Materialstrahlen ‒ sogenannte Jets ‒ aus, die bei Radiowellenlängen sichtbar sind. Aufgrund der bemerkenswerten Empfindlichkeit von LOFAR konnten die wissenschaftlichen Teams jetzt zeigen, dass diese Jets in jeder riesigen Galaxie vorhanden sind und dass Schwarze Löcher ständig wachsen.

Magnetfelder

Mit der Radiostrahlung, die LOFAR empfängt, können zudem kosmische Magnetfelder gemessen werden. So haben die Forscherinnen und Forscher aus Deutschland die Magnetfelder innerhalb von Galaxien und zwischen Galaxien kartiert. Dabei konnten sie zeigen, dass sich zwischen Galaxien enorme magnetische Strukturen befinden. Dies bestätigt theoretische Vermutungen, konnte bislang aber nicht nachgewiesen werden.

Galaxienhaufen

Durch die Verschmelzung zweier Galaxienhaufen werden Radioemissionen ‒ sogenannte Radiohalos ‒ mit einer Größe von Millionen von Lichtjahren erzeugt, wie Dr. Amanda Wilber von der Sternwarte der Universität Hamburg erläutert: „Radiohalos werden von extrem schnellen Elementarteilchen hervorgerufen. Mit LOFAR können wir erforschen, welche kosmischen Beschleuniger diese Teilchen erzeugen und was diese antreibt.“

Dr. Matthias Hoeft von der Thüringer Landessternwarte Tautenburg fügt hinzu: „Wenn Galaxienhaufen verschmelzen, entstehen riesige Stoßwellen. Mit LOFAR können wir deren Radioemission aufspüren und lernen dadurch viel über das Gas am Rand der gigantischen Galaxienhaufen.“

Qualitativ hochwertige Bilder

Die Erstellung von Radiohimmelskarten mit niedriger Frequenz bedarf sowohl beträchtliche Teleskop- als auch Rechenzeit und erfordert die Analyse der Daten durch große Teams. „LOFAR produziert gigantische Datenmengen ‒ wir müssen das Äquivalent von zehn Millionen DVDs verarbeiten. Dies stellt höchste Ansprüche an Soft- und Hardware und ist nur durch ein internationales und interdisziplinäres Team möglich“, sagt Prof. Dr. Dominik Schwarz von der Universität Bielefeld und Repräsentant Deutschlands beim Steuerungsgremium von LOFAR.

„Wir haben in Deutschland mit dem Forschungszentrum Jülich zusammengearbeitet, um die riesigen Datenmengen effizient in qualitativ hochwertige Bilder umzuwandeln. Diese Bilder sind nun öffentlich und werden Astronominnen und Astronomen die Möglichkeit geben, die Entwicklung von Galaxien in bisher unerreichter Detailgenauigkeit zu untersuchen“, ergänzt Prof. Dr. Ralf-Jürgen Dettmar von der Ruhr-Universität Bochum.

Das Forschungszentrum Jülich beherbergt ungefähr fünfzehn Petabyte an LOFAR-Daten. „Dies ist fast die Hälfte aller LOFAR-Daten, eine der größten astronomischen Datensammlung der Welt.“, sagt Prof. Dr. Dr. Thomas Lippert, Institutsleiter vom Jülich Supercomputing Centre. „Die Verarbeitung dieser gigantischen Datensätze stellt eine große Herausforderung dar. Was normalerweise auf herkömmlichen Computern Jahrhunderte gebraucht hätte, konnte durch die Verwendung von innovativen Algorithmen und extrem leistungsfähiger Computer auf ein Jahr reduziert werden.“

Ausblick

Die 26 nun in einer Sonderausgabe von Astronomy & Astrophysics veröffentlichten Arbeiten basieren auf nur etwa zwei Prozent der mit LOFAR geplanten Beobachtungen. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wollen nun die gesamte nördliche Himmelskugel kartieren. Sie erwarten schließlich rund 15 Millionen Radioquellen zu finden.

Weitere Informationen: www.hs.uni-hamburg.de

Die Jagd nach Radiogalaxien in den Weiten des Universums

Weitere Informationen

Deutschland ist neben den Niederlanden mit sechs Stationen der größte internationale Partner bei LOFAR. Die Radio-Teleskop-Stationen werden von der Ruhr-Universität Bochum, der Universität Hamburg, der Universität Bielefeld, dem Max-Planck Institut für Radioastronomie in Bonn, dem Max-Planck Institut für Astrophysik in Garching, der Thüringer Landessternwarte und dem Astrophysikalische Institut Potsdam betrieben. Gefördert wird LOFAR in Deutschland von der Max-Planck-Gesellschaft, dem Bundesministerium für Bildung und Forschung, den jeweiligen Bundesländern und von der Europäischen Union.

Originalveröffentlichungen

Alle Forschungsarbeiten im Sonderheft Astronomie & Astrophysik finden Sie unter:

https://www.aanda.org/component/toc/?task=topic&id=920