und Naturwissenschaften

Operation am offenen Herzen: Die Extraktion des Pixeldetektors

30. Januar 2019, von Torben Lange, Red.

Foto: UHH/MIN/Lange

Der Large Hadron Collider (LHC) des CERN geht in eine zweijährige Wartungspause. Im Rahmen dieses sogenannten Shutdowns wurde auch der von der Universität Hamburg und dem DESY mitkonstruierte Pixeldetektorerfolgreich aus seinem angestammten Platz in 100 Meter Tiefe herausgeholt. Er soll für die nächste Messperiode ab 2021 erneuert und repariert werden.

Kurz vor Weihnachten 2018 war es soweit: Die größte Maschine der Welt, der Teilchenbeschleuniger LHC am CERN, stand still. Die zweijährige Pause wird benötigt, um Wartungsarbeiten, Reparaturen und Upgrades am Beschleunigerkomplex und an den dazugehörigen Teilchendetektoren durchzuführen. In dem Zuge wurde auch das sogenannte Compact Muon Solenoid Experiment, kurz CMS, an dem sowohl die Universität Hamburg als auch das Deutsche Elektronen-Synchrotron (DESY) beteiligt sind, geöffnet, sodass Physik- und Technik-Teams verschiedene Arbeiten an den einzelnen Subsystemen vornehmen können. Das CMS-Experiment sucht in Teilchenkollisionen von Wasserstoffkernen, den Protonen, nach neuen Teilchen und neuen Formen von Teilchenwechselwirkungen. (Weiterführende Informationen: Mit künstlicher Intelligenz auf der Jagd nach neuen Elementarteilchen)

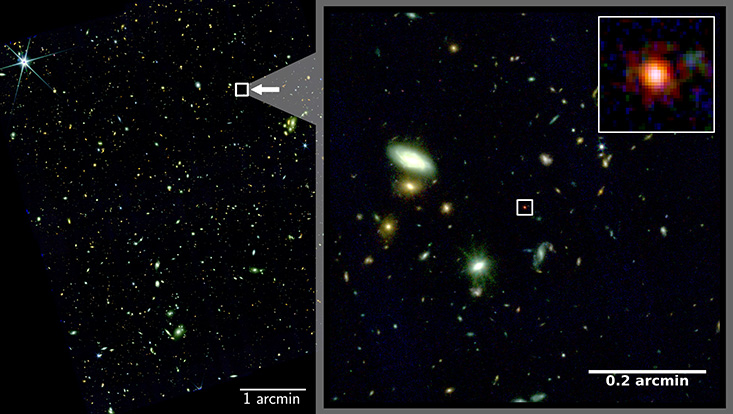

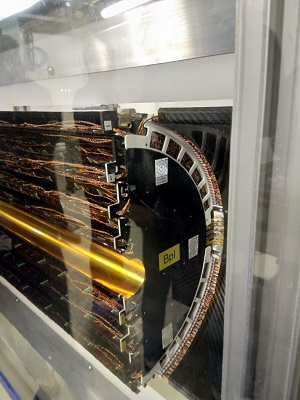

Im Herzen des etwa 21 Meter langen, 15 Meter hohen und 14.000 Tonnen schweren CMS-Experiments befindet sich der sogenannte Pixeldetektor, der teilweise von der Universität und DESY gebaut wurde und die Flugbahnen von elektrisch geladenen Teilchen rekonstruiert. Nun wurde dieser Detektor in einer sieben Tage langen Operation aus 100 Meter Tiefe entfernt und an die Oberfläche geholt. Bei dieser wichtigen Operation am offenen Herzen waren auch Mitglieder der Universität Hamburg beteiligt, die sonst für den Betrieb des Pixeldetektors verantwortlich sind. „Es war ein einmaliges Erlebnis und eine Ehre, das gesamte Experiment einmal so aus der Nähe zu sehen“, sagt Torben Lange. Lange ist Doktorand in der Arbeitsgruppe von Prof. Dr. Peter Schleper an der Universität Hamburg und war das vergangene halbe Jahr Teil des Betriebsteams. „Die ganze Operation war recht heikel und schwierig, da der Detektor nicht nur sehr teuer, sondern auch sehr empfindlich ist. Daher musste er sehr vorsichtig vom restlichen Experimentaufbau getrennt werden, um keine großen Schäden am Pixel oder am Rest des Experiments zu riskieren“, sagt Torben Lange. „Das Innere des Detektors ist mittlerweile radioaktiv und die Arbeiten fanden auf einer speziellen Arbeitsplattform in etwa zehn Metern Höhe statt, was das Ganze nicht gerade erleichtert hat.“

Die nächsten zwei Jahre wird der Pixeldetektor auf Schäden untersucht und zum Teil erneuert. Danach kann er – runderneuert – wieder in das CMS integriert werden, um für weitere drei Jahre neue Daten zu liefern.