Zeigt her Eure Forschung!

1 / 30

UHH/MIN/Dimitrij Trofimov

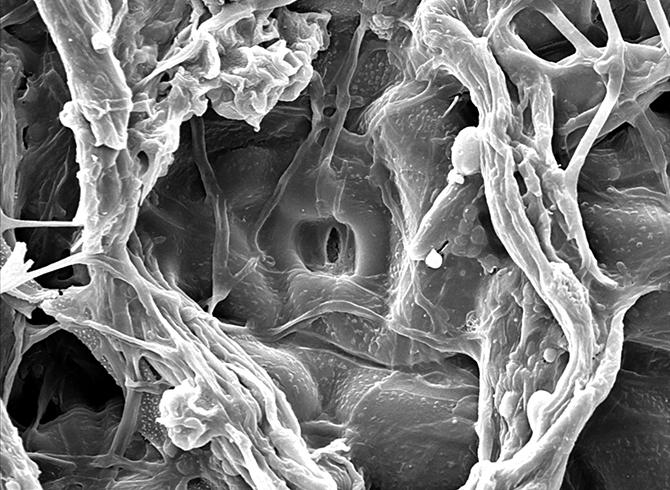

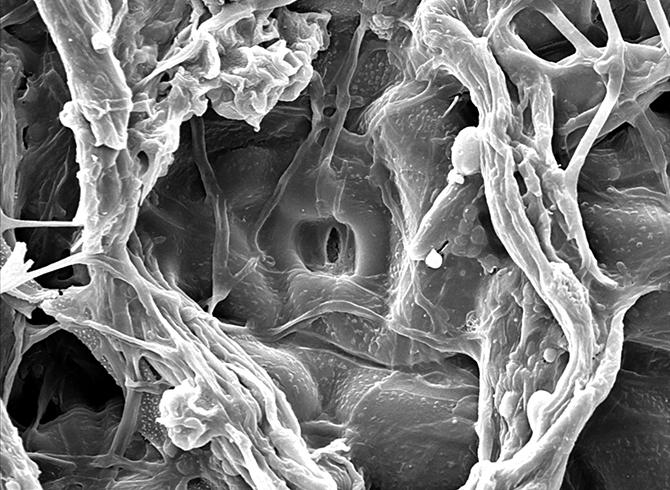

Die Höhle des Löwen

Was wie der Eingang zur Höhle des Löwen aussieht, sind in Wirklichkeit Pilz-Hyphen, die sich auf der Unterseite eines Nectandra matthewsii Meisner-Blattes (Lauraceae/Lorbeergewächse) angesiedelt haben. Das Blatt stammt von einer Pflanze aus dem Herbarium Hamburgense. Da Nectandra matthewsii Meisn jedoch ursprünglich aus den tropischen Bergwäldern Perus kommt, ist Pilz- und Flechtenbefall bei ihr häufig zu beobachten. Das Bild wurde mit Hilfe eines Rasterelektronenmikroskops bei 5000-facher Vergrößerung angefertigt.

2 / 30

UHH/MIN/Christian Grotherr, Martin Semmann, Pascal Vogel, Tom Mrozinski

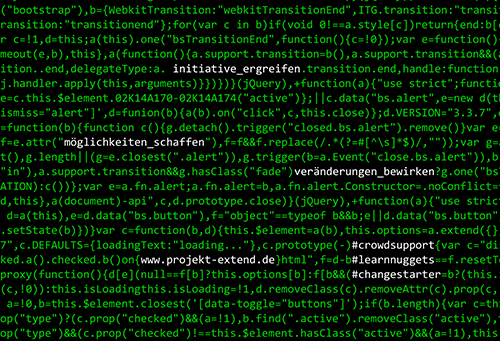

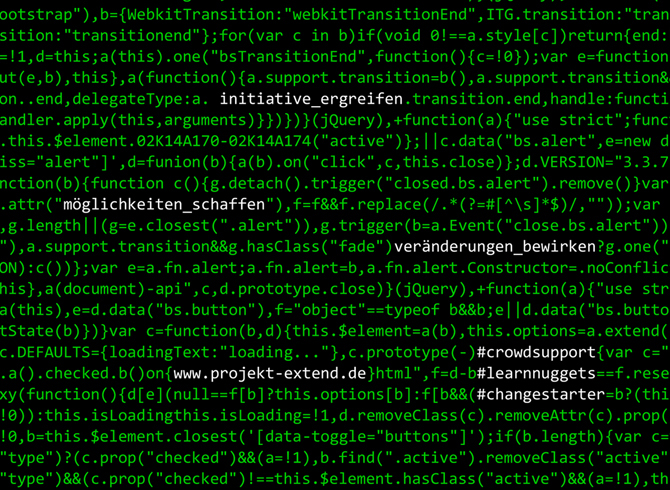

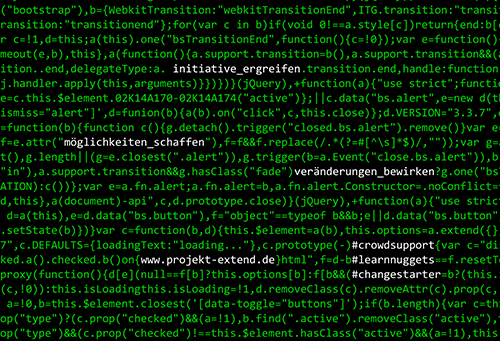

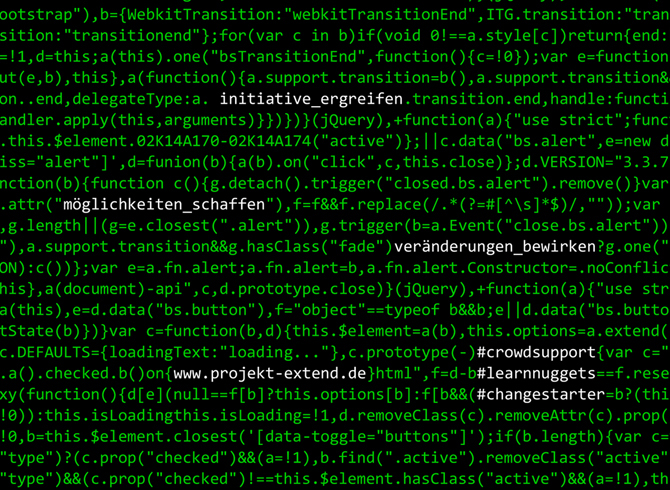

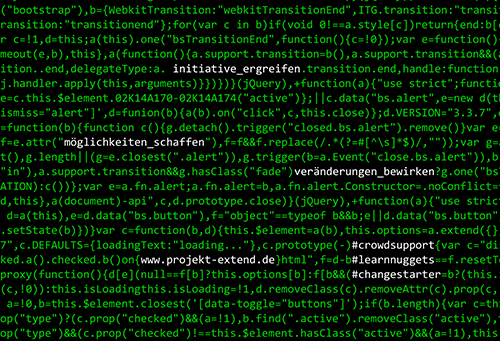

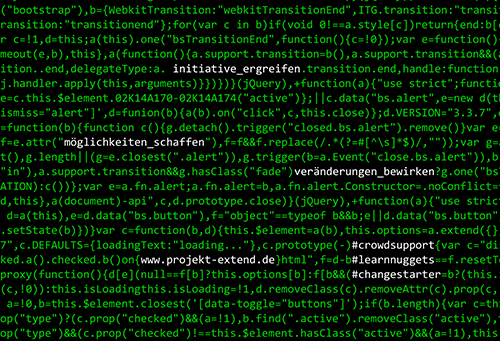

ExTEND Grafik

Eine zentrale Herausforderung bei der Modernisierung von Unternehmen in Zeiten der Digitalisierung ist die erfolgreiche Einführung neuartiger Software und software-basierter Dien¬ste. Denn die Mitarbeiter müssen sich nicht nur mit der neuen Software vertraut machen, auch die mit ihr zusammenhängenden Strukturen und Prozesse im Unternehmen selber stehen auf dem Prüfstand. Oftmals werden dabei die Motivation und das Wissen einer breiten Nutzerbasis vernachlässigt. So verwundert es wenig, dass die neuen Systeme schlecht akzeptiert werden und Potenziale ungenutzt bleiben. Das Ergebnis ist eine geringe Nutzung der Software und Frustration bei den Anwendern.

Das Forschungsprojekt ExTEND hat das Ziel, Software in Unternehmen wirksam zum Einsatz zu bringen. Das integrierte ExTEND-Dienstleistungssystem gibt Mitarbeitern die Mittel an die Hand, mit Hilfe von Dienstleistungen von Nutzern für Nutzer Software erfolgreich einzuführen. Hierfür werden die drei Bausteine Crowd Support, Learn Nuggets und ChangeStarter konzipiert, entwickelt und getestet.

3 / 30

UHH/MIN/Alexander Bauer

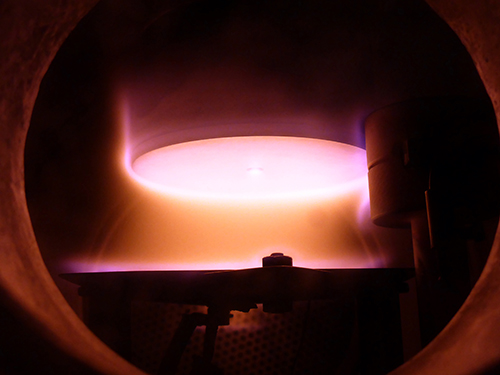

Eruption des Stromboli

Der Stromboli ist ein dauerhaft aktiver Vulkan im Mittelmeer nördlich von Sizilien, der sich aufgrund seiner minütlich bis stündlich auftretenden Eruptionen sehr gut für vulkanologische Studien eignet. Dieses Foto nahm der Geophysiker Alexander Bauer während einer Messexkursion auf, bei der die Forscher die Eruptionsdynamik des Stromboli mithilfe eines Radars sowie Wärme- und Schwefeldioxidkameras untersuchten. Dabei erlebten sie diese beeindruckende Naturgewalt aus wenigen hundert Metern Entfernung. Mehr Bilder auf: instagram.com/alessiobanezzi, @alessiobanezzi

4 / 30

UHH/MIN/Robin Scharrenberg

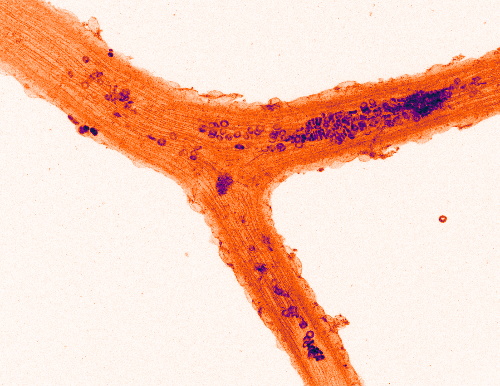

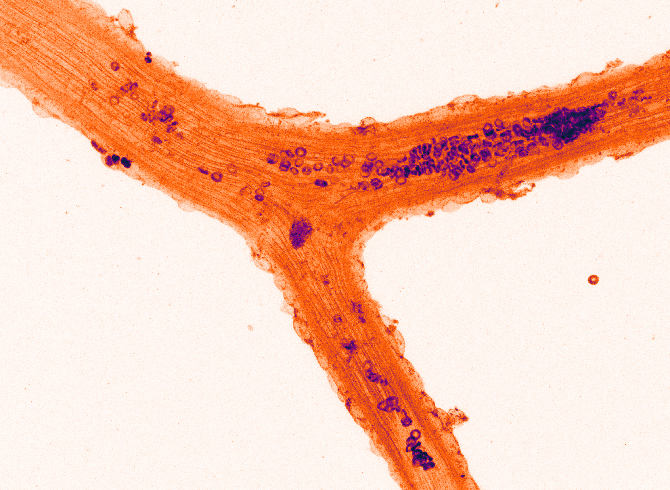

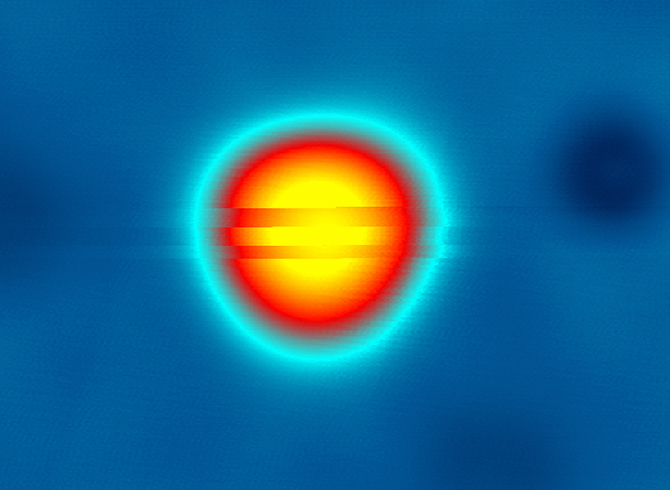

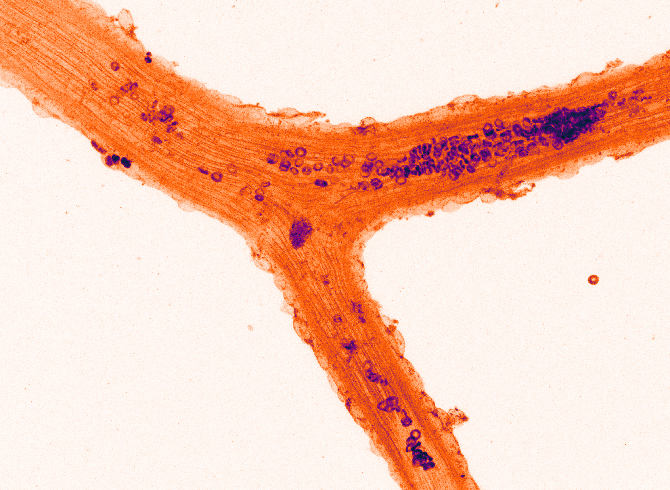

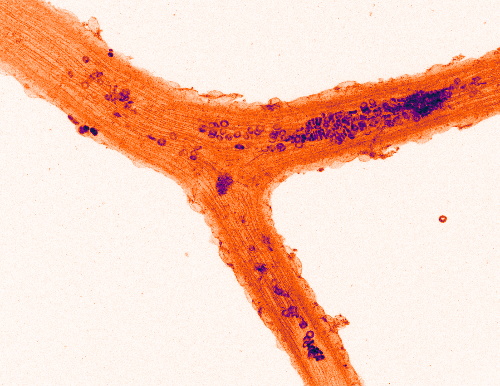

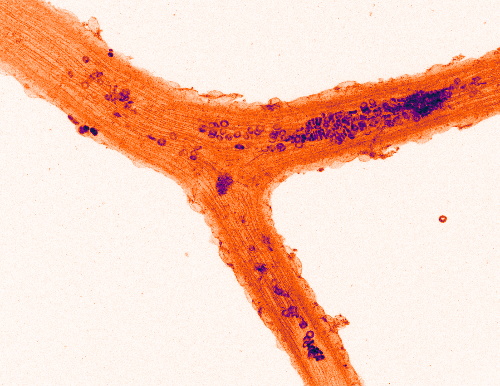

Puls des Lebens

An dieser Verzweigung im arteriellen System eines Mäuse-Gehirns kann die Sauerstoffversorgung geregelt werden. Mit gefäßerweiternden oder gefäßverengenden Substanzen lassen sich die glatten Muskelzellen auf den Blutgefäßen steuern: Durch verengte Blutbahnen passen weniger rote Blutkörperchen (Erythrozyten), in denen der Sauerstoff von der Lunge an den Ort des Bedarfs gebracht wird. Auf dem Rückweg nehmen die Erythrozyten CO2 wieder mit zur Lunge. Deutlich sind hier die langen, glatten Muskelzellen auf der Gefäßwand und die ringförmigen Erythrozyten bei der Arbeit zu erkennen.

5 / 30

UHH/MIN/Caroline Stolter

Seltenes Einhorn-Selfie?

Bei dem Bild handelt es sich natürlich nicht um ein Einhorn, sondern um eine Elenantilope, die von einer Fotofalle im Waterberg Nationalpark in Namibia aufgenommen wurde (also ein „unbeabsichtigtes“ Selfie). Die auf dem Afrikanischen Kontinent beheimateten Elenantilopen sind Teil einer sehr diversen Gemeinschaft von großen Pflanzenfressern, welche die Biologin Caroline Stolter im Rahmen ihres SASSCAL Projektes (Southern African Science Service Center for Climate Change and Adaptive Land Management; www.sasscal.org) untersucht. Unter anderem analysiert sie die Einflüsse von Landnutzung und Landmanagement auf die Habitate von Großherbivoren im südlichen Afrika. Manchmal fängt sie dafür die Tiere mit Fotofallen ein, um über vorhandene Jungtiere, die Zusammensetzung der Herde aber auch über das Vorkommen potentieller Fressfeinden zu lernen. Eingriffe des Menschen verändern diese Ökosysteme. Häufig betrifft es die Zusammensetzung der Pflanzengemeinschaft, aber auch die Futterpflanzen selber ändern sich in Morphologie und chemischen Eigenschaften. Das bekommen die Pflanzenkonsumenten wie die Elenantilope zu spüren – die Folge sind eine veränderte Nutzung des Lebensraumes, eine Umverteilung der Tiere und letztendlich eine komplett neue Artenzusammensetzung von Pflanzenfressern und deren Fressfeinden. Deshalb untersucht Stolter nicht nur den Aufenthaltsort der Tiere, sondern auch ihre Nahrungswahl und die Qualität ihrer Nahrung.

6 / 30

UHH/MIN/Aurore Finco

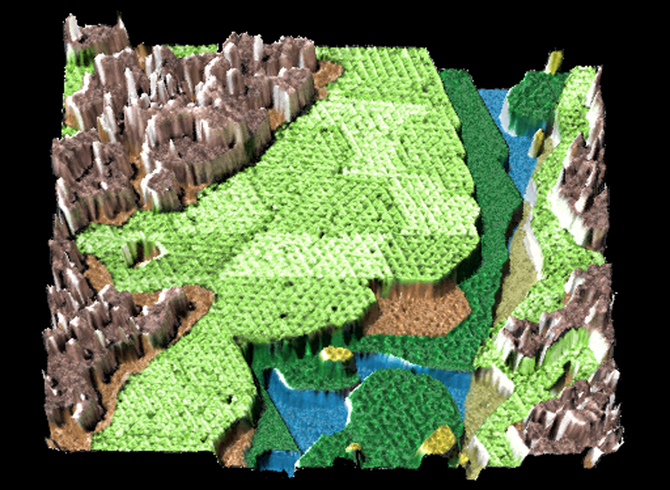

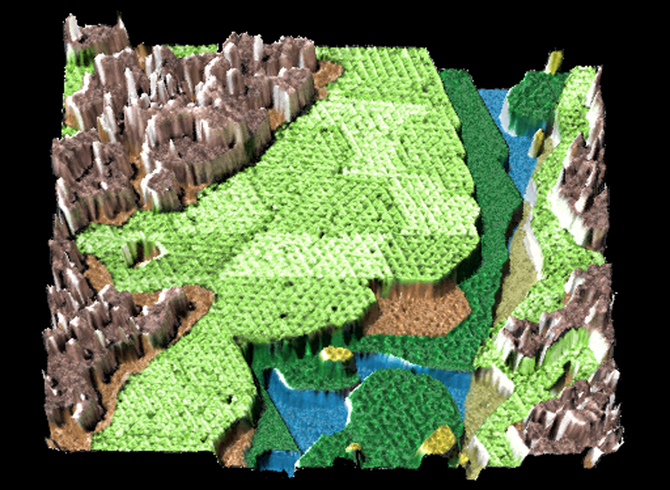

Magnetische Nanolandschaft

Dieser Miniaturwald besteht aus einem ultradünnen Film aus Nickel und Eisen auf einem Iridium-Kristall. Die metallische Schichte ist nur ein Atom Nickel auf einem Atom Eisen stark. Diese Topografie der Oberfläche maß die Physikerin Aurore Finco mit einem Rastertunnelmikroskop im Ultrahoch-Vakuum. Die Arbeitsgruppe Wiesendanger am Fachbereich Physik befasst sich mit magnetischen Eigenschaften von Oberflächen auf der atomaren Skala. Um die magnetische Struktur zu untersuchen, benutzen die Forscher eine magnetische Spitze im Mikroskop. Auf dem Bild sieht man verschiedene magnetische Domäne als grünes Schachbrettmuster: Die Magnetisierung der Probe zeigt nach unten/oben in den dunklen/hellen Bereichen.

7 / 30

UHH/MIN/Charlotte Ruhmlieb

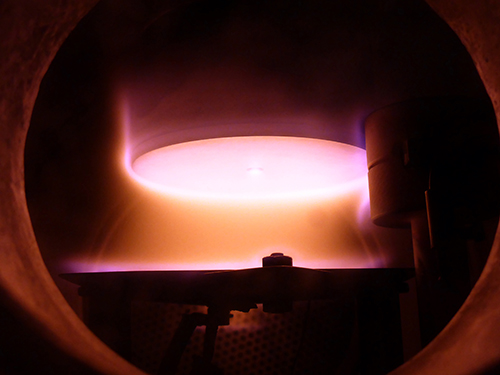

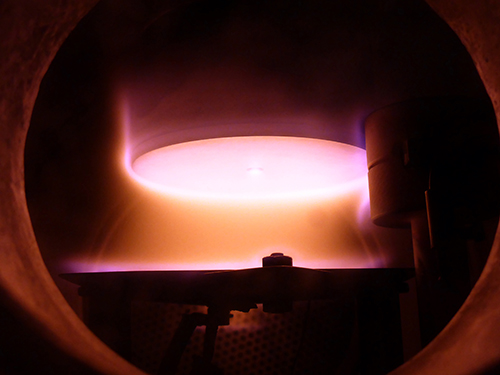

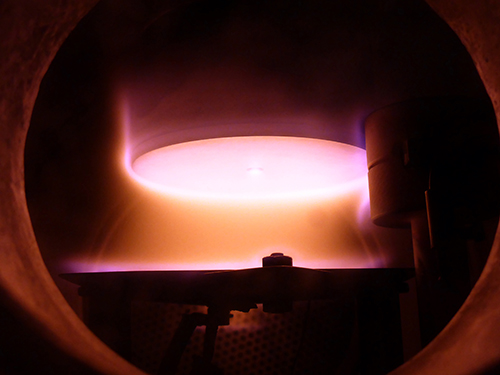

Plasma-Romantik

Beschleunigte Elektronen regen Moleküle energetisch so stark an, dass sie im Vakuum zu leuchten beginnen. Je nachdem, wie das angeregte Molekül zusammengesetzt ist, leuchtet es in unterschiedlichen Farben. Charlotte Ruhmlieb erzeugt damit am Institut für Physikalische Chemie der Universität Hamburg feste nanostrukturierte Dünnschichten. Auf einem geeigneten Substrat können die Plasma-aktivierten Spezies kristalline Nanostrukturen ausbilden, die als Elektrodenmaterialien - z.B. in Solarzellen oder Batterien - zum Einsatz kommen.

8 / 30

UHH/MIN/Erik Strahl

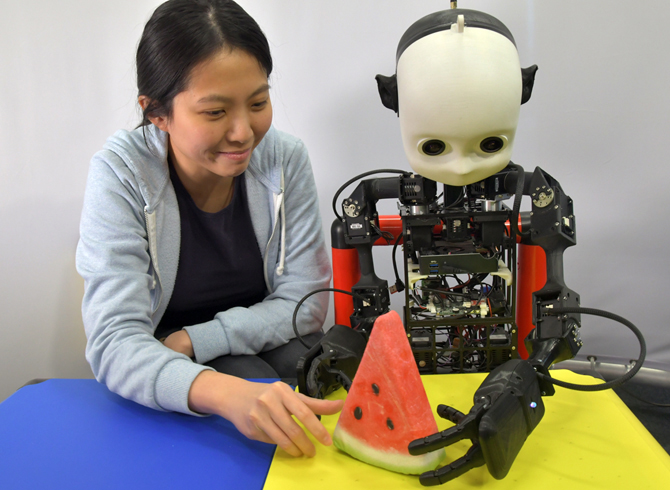

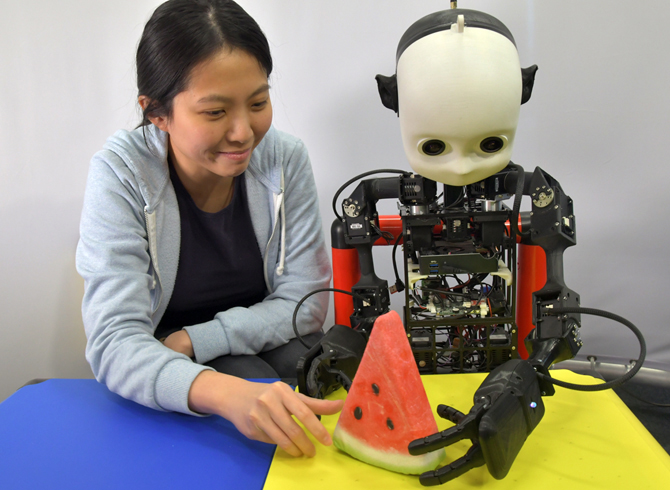

Mensch hilft Roboter zu Lernen

NICO muss noch lernen: Der NICO-Roboter (Neuro Inspired Companion) ist mit etwa einem Meter Größe nicht nur so groß wie ein Kind – er muss auch noch lernen wie eines. Dafür spielt Studentin Hwei Geok Ng, die an der Universität Hamburg im internationalen Master-Programm für intelligente, adaptive Systeme studiert, mit ihm ein Spiel. Der NICO greift immer wieder nach verschiedenen Objekten, legt sie an einen anderen Ort auf dem Tisch und hebt sie wieder auf. Der am Knowledge Technology Institute (www.knowledge-technology.info), einem Institut am Fachbereich Informatik der Universität Hamburg, entwickelte Roboter lernt dabei meistens ganz eigenständig. Manchmal fällt ihm aber auch ein Objekt aus der Hand oder er greift daneben. Dann braucht er Hilfe von seiner Spielgefährtin. Sie gibt dem NICO das Objekt zurück, so dass er weiterlernen kann, so wie das auch Erwachsene mit Kindern tun, die das Greifen lernen.

9 / 30

UHH/MIN/Jianhan He

Zusammen sind wir stark

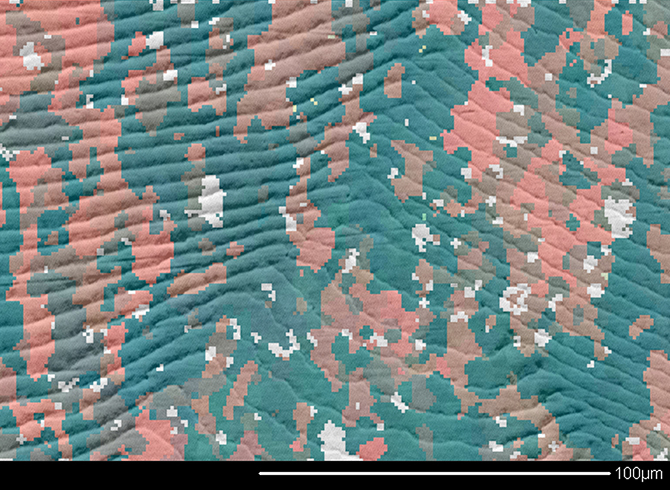

Die äußere Schicht der Muschelschale besteht hauptsächlich aus Kalksäulen (Calcit). Keine gleicht der anderen, sie unterscheiden sich in ihrer kristallographischen Ausrichtung – hier kenntlich gemacht durch die unterschiedlichen Farben. Zwischen den Kalksäulen liegen noch Membrane aus organischem Material. Diese Kombination aus nichtorganischem und organischem Material macht die äußere Schicht der Schale so stark: Sie ist härter als natürlicher Kalkstein.

10 / 30

UHH/MIN/Thomas Wasilewski

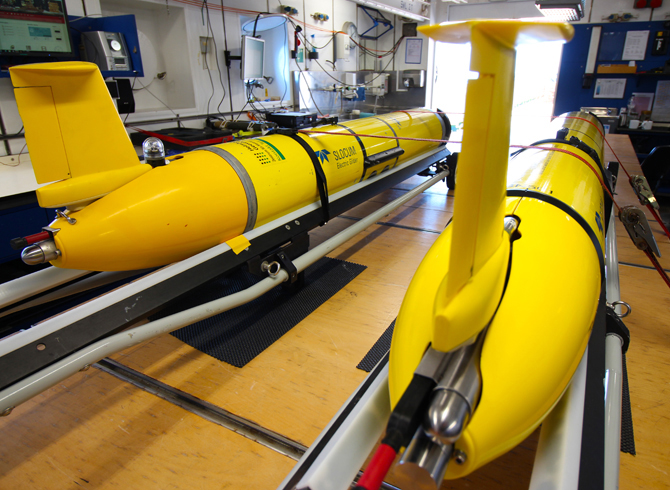

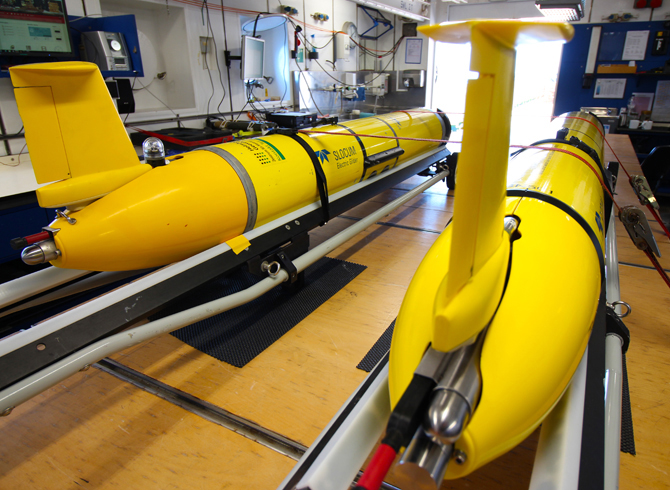

„Comet“ und „Sebastian“ haben Pause

Zwei Gleiter, vom Wissenschafts-Team „Comet“ und „Sebastian“ getauft, warten im Labor des deutschen Forschungsschiffs Meteor auf ihre nächste Mission. Die knallgelben Geräte werden vor ihren Einsätzen mit Seitenflügeln bestückt. So können sie mit Hilfe von Strömung und Auftrieb mehrere tausend Kilometer durch den Ozean „schweben“ und dabei Daten zu Temperatur, Druck, Gehalt an Sauerstoff oder Salz sammeln. In regelmäßigen Abständen tauchen sie auf und senden Informationen per Satelliten-Verbindung an Land. Auf diese Weise unterstützen auch „Comet“ und „Sebastian“ Forschende auf einer Reise vor der Küste Namibias im Dezember 2016.

11 / 30

UHH/MIN/Katharina Wenig

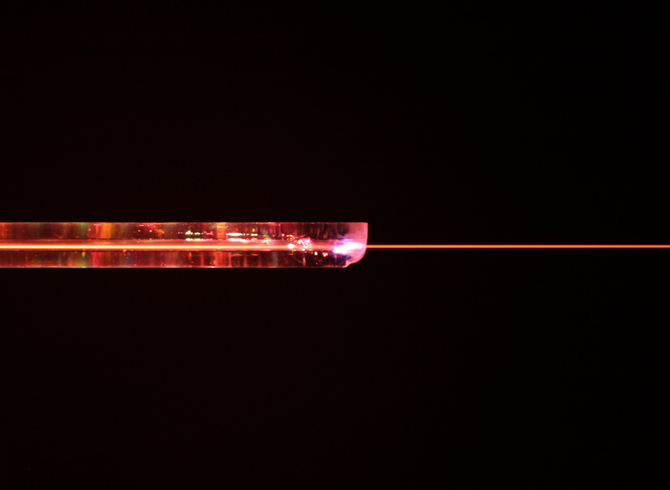

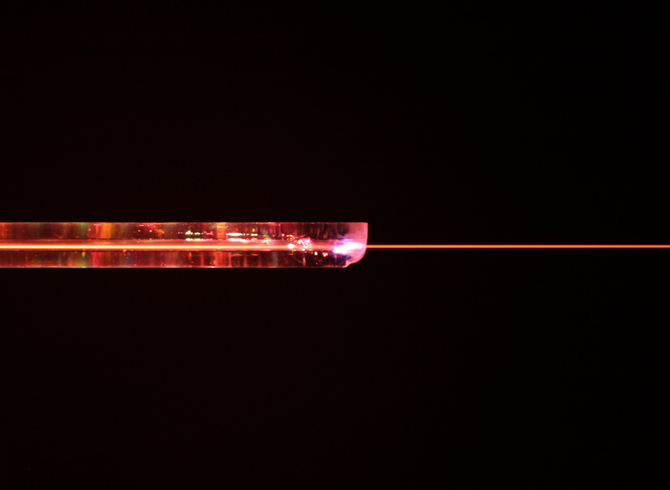

Laser trifft Faser

Ein gepulster Titan-Saphir-Laser wird in eine mit Neon-Gas gefüllte Hohlfaser eingekoppelt. Die Hohlfaser verkürzt die Laserpulse. Darin kommt es zur Selbstphasenmodulation: Das Spektrum der Laserpulse wird verbreitert, und die Pulsdauer komprimiert. Die komprimierten Pulse werden in so genannten Anregungs-Abfrage-Experimenten (pump-probe experiments) genutzt, in denen die Dynamik, also die zeitliche Entwicklung eines Prozesses, untersucht wird. Um extrem schnelle Vorgänge noch auflösen zu können, müssen die verwendeten Pulse kürzer sein als der Prozess selber.

12 / 30

UHH/MIN/Ge Gao

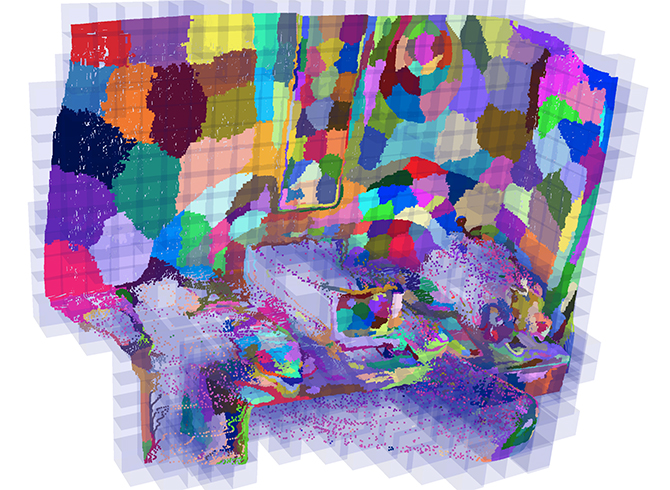

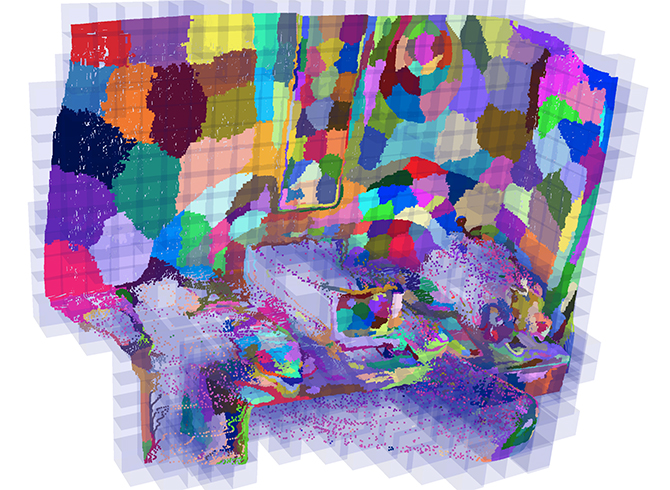

Unaufgeräumter Schreibtisch

Ein Laptop, Flaschen, ein Wandgemälde: Statt mit zweidimensionalen Pixeln ist dieser unaufgeräumte Schreibtisch in dreidimensionalen Supervoxeln wiedergegeben. Diese Gitterpunkte eines digitalen Bildes gruppieren Pixel mit ähnlichen Eigenschaften zusammen und erleichtern so die Verarbeitung in 3D. Ein mobiler Roboter kann seine Umgebung mit Hilfe solcher Supervoxel effizienter und mit weniger Rechenleistung analysieren. Die bunte Kunst, die dabei entsteht, ist ein angenehmer Nebeneffekt.

13 / 30

UHH/MIN/Axel Jacobi von Wangelin

Katalysatorsynthese

Keine Zauberkugel, sondern eher ein Zaubermittel: Hier entsteht durch Reduktion eines farbigen Eisen-Komplexes in Lösung durch Metallspäne ein löslicher Eisen-Katalysator. Eisen-Katalysatoren in niedrigen Oxidationsstufen finden Anwendung in vielen Bereichen, zum Beispiel bei der Erzeugung von Treibstoffen aus Kohle sowie der technischen Ammoniaksynthese als Vorstufe von Düngern, Werkstoffen, Arzneimitteln und anderen Materialien. Sie werden technisch unter sehr anspruchsvollen Bedingungen (Druck, Temperatur) hergestellt. Im Labormaßstab gelingt dies einfacher - allerdings müssen hier besondere Schutzvorkehrungen wegen der hohen Empfindlichkeit getroffen werden.

14 / 30

UHH/MIN/Jan Hermenau

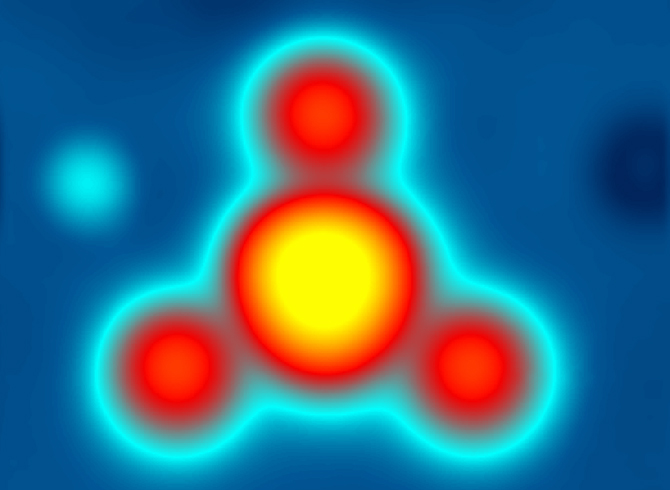

Drei-atomiger Magnet

Klein, kleiner, drei Atome: Diese Aufnahme aus dem Rastertunnelmikroskop zeigt einen Magneten, der aus lediglich drei Eisenatomen besteht - in einem Ausschnitt, der etwa 50.000 Mal nebeneinander auf den Durchmesser eines menschlichen Haares passen würde. Mittels Atom-Manipulation hat der Physiker Jan Hermenau die drei Atome dazu künstlich in einer dreieckigen Anordnung auf einem Platinkristall arrangiert. Das Steifenmuster in der Mitte entstand, weil sich das magnetischen Moment zum Zeitpunkt der Aufnahme umkehrte, also Nord- und Südpol vertauscht wurden. Die Spin-Polarisation macht dieses Phänomen sichtbar. Die Aufnahme entstand in der Forschungsgruppe von Prof. Dr. Roland Wiesendanger, in der unter anderem der Magnetismus von Nano- und atomaren Strukturen untersucht wird.

15 / 30

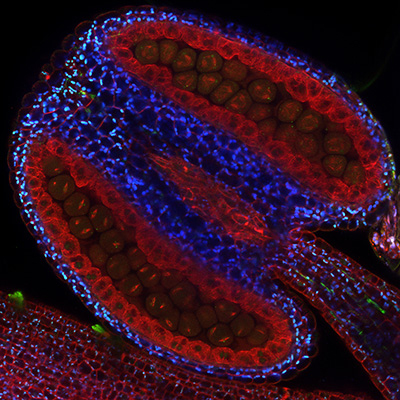

UHH/MIN/Maria Prusicki

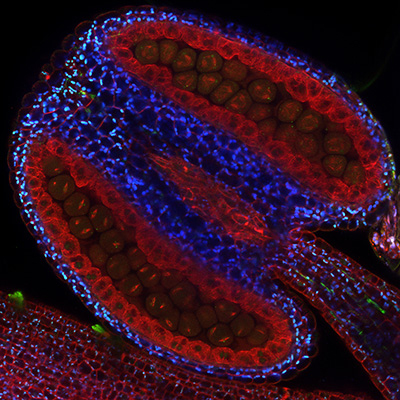

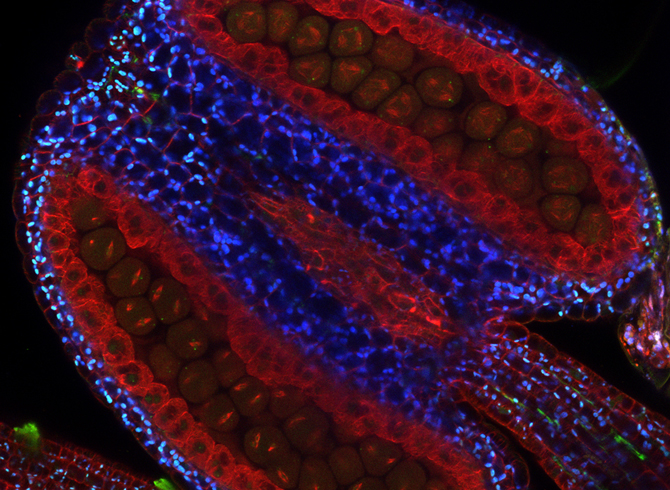

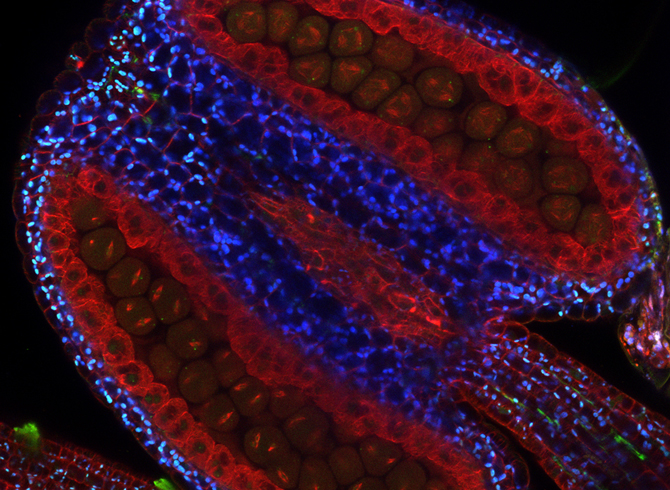

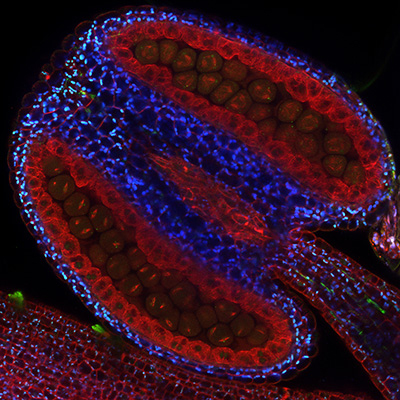

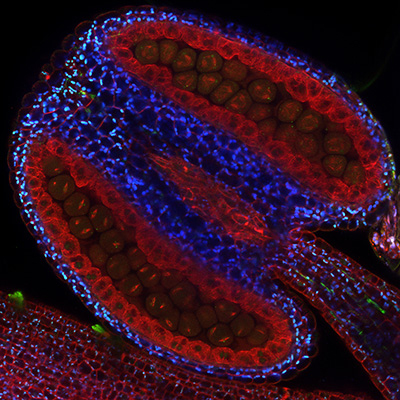

Meiosis in Arabidopsis thaliana

Blick in die Pollen-Fabrik: Das Bild zeigt den Staubbeutel der Ackerschmalwand (Arabidopsis thaliana) unter dem Konfokal-Mikroskop. Die Zellen durchlaufen gerade den finalen Schritt der Meiose: Die Anzahl der Chromosomen wird halbiert, es entstehen genetisch voneinander verschiedene Zellkerne. In Rot ist der Spindelapparat zu sehen. Chloroplasten sind in blau dargestellt. Grün leuchtet ZYP1 auf, ein meiose-spezifisches Protein.

16 / 30

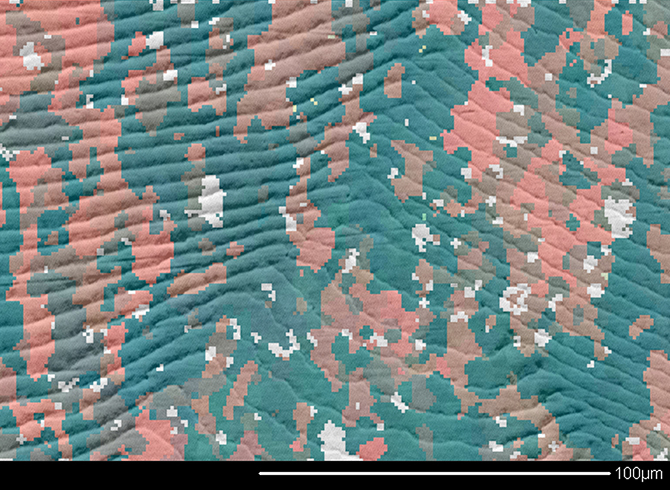

UHH/MIN/Jianhan He

Über die Grenzen hinweg

Das Geheimnis ihrer Stärke ist der Aufbau: Das Perlmutt im Inneren einer Perlenauster besteht aus terrassenartig angeordneten Lamellen, die durch Membranen aus organischem Material voneinander getrennt werden. Es besteht aus Aragonit, einer speziellen Art von Kalziumkarbonat (Kalk). Die unterschiedlichen Farben zeigen verschieden ausgerichtete Kristallstrukturen, die sich über mehrere Lamellen hinweg ausdehnen. Die komplexe Verbindung von nichtorganischem und organischem Material sowie die kristallografischen Orientierungen über Lamellengrenzen hinweg machen die Schutzhülle, die den empfindlichen Muschelkörper umgibt, so stark.

17 / 30

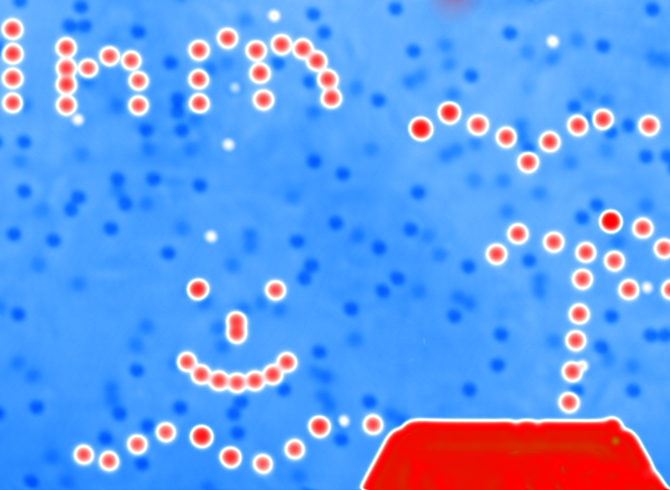

UHH/MIN/Manuel Steinbrecher

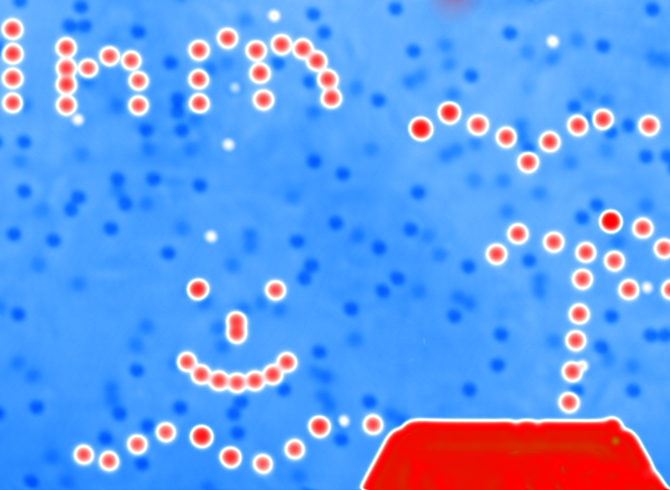

Das kleinste Lächeln der Welt!

Eng, kalt – und trotzdem ein Lächeln. Auf einer Unterlage bestehend aus einem perfekten Platinkristall liegen einzelne Eisenatome im Ultrahochvakuum bei einer Temperatur von 0,3 Grad über dem absoluten Nullpunkt (0 Kelvin beziehungsweise -273,15 Grad Celsius). Unter einem Rastertunnelmikroskop bewegte Physiker Manuel Steinbrecher die Atome nacheinander an die korrekte Position, um deren Magnetismus untersuchen zu können. Einen besonderen Grund für gerade diese Anordnung gibt es nicht: „Ich fand es einfach nur nett einen Smiley aus Einzelatomen zu haben“, sagt Steinbrecher.

18 / 30

UHH/MIN/Thomas Wasilewski

Aufgetaucht!

Eine Meeresschildkröte der etwas anderen Art liefert Informationen aus der Tiefe des Nordpolarmeeres. Den Namen haben Forschende dem Gerät, das dem Institut für Meereskunde an der Universität Hamburg gehört, aufgrund seiner Form gegeben. Es wird am Meeresboden abgesetzt und sammelt dort über mehrere Wochen Daten. Hier ist ein akustischer Doppler-Strömungsmesser (Acoustic Doppler Current Profiler, ADCP) integriert, der Strömungsgeschwindigkeiten erfasst.

19 / 30

UHH/MIN/Lars Bomhauer-Beins

Meeresressource Queen Conch

Die in der Karibik beheimatete Große Fechterschnecke (Strombus gigas, engl. „Queen Conch“) ist aus dem Alltag der Bewohnerinnen und Bewohner der Bahamas nicht wegzudenken. Die Gehäuse dienen als Dekorations- und Schmuckobjekt; das Fleisch bildet die Basis für zahlreiche Gerichte wie dem Conch Salad oder den Conch Fritters. Hieran geknüpft ist eine kulturelle, identitätsstiftende Funktion des Meerestieres. Doch die königliche Schnecke ist bedroht. Das Forschungsprojekt „Adaptivität sozial-ökologischer Systeme - Umweltwissen, Lernen und Governance aus komplexitätstheoretischer Sicht, Beispiel Abaco, Bahamas“ ermittelt, wie die bahamaische Gesellschaft inmitten des sozialen, kulturellen und ökonomischen Spannungsfeldes mit der nationalen Meeresressource nachhaltig umgeht.

20 / 30

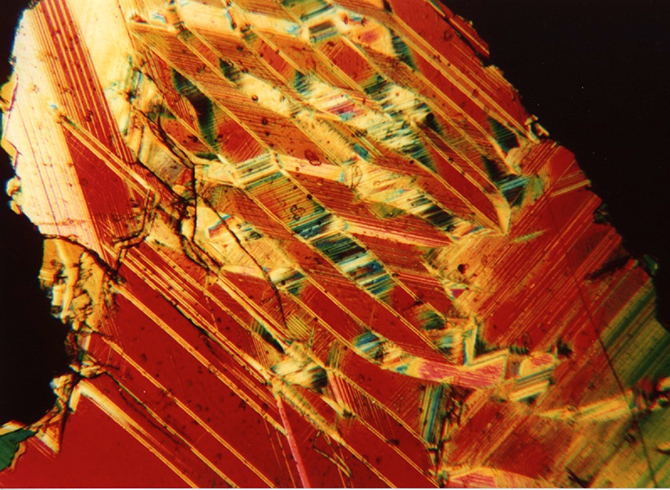

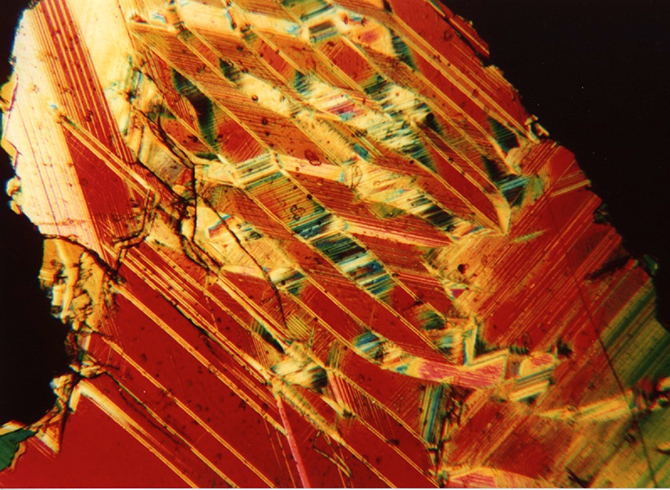

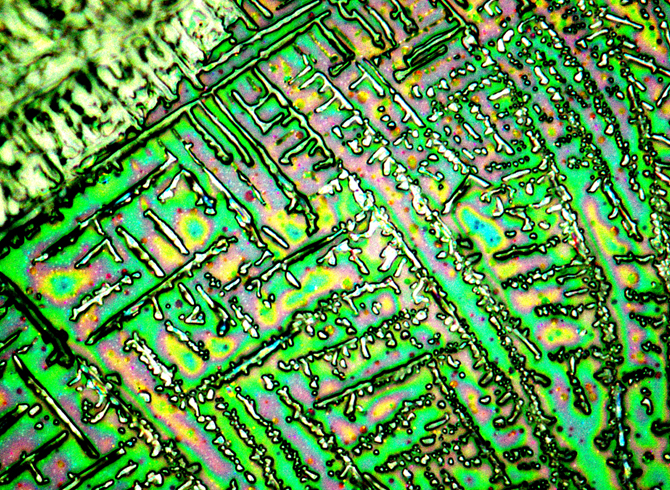

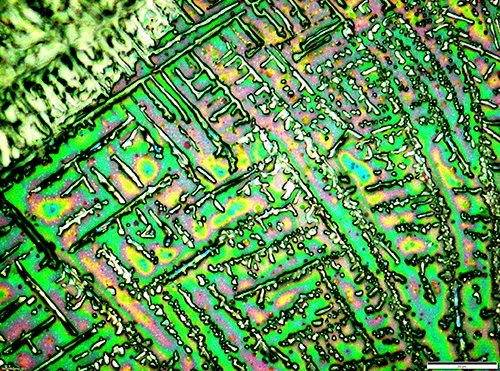

UHH/MIN/Ulrich Bismayer

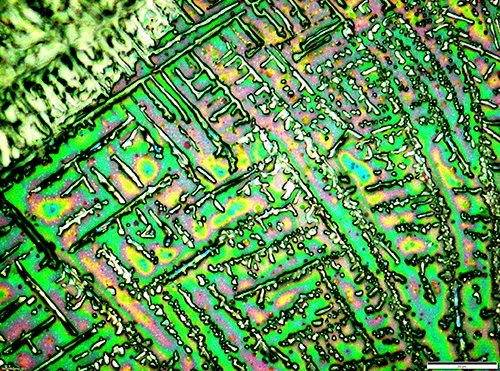

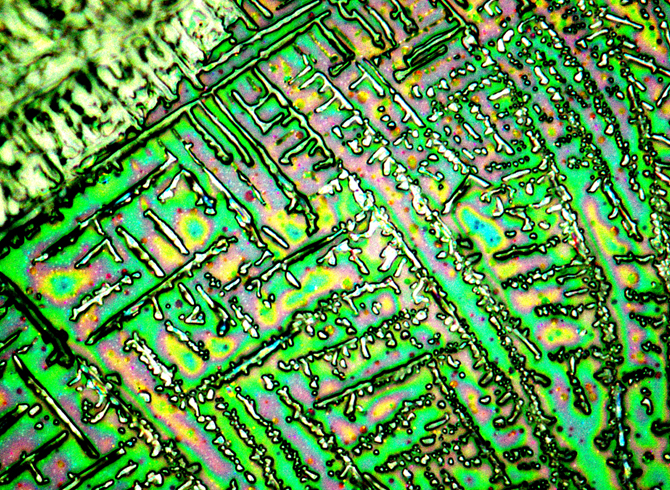

Ferroelastische Domänen

Blick in die Tiefen des Bleiphosphats: Der abgebildete Kristall ist gerade einmal halb so dünn, wie ein menschliches Haar. Das Licht des Polarisationsmikroskops interferiert so, dass so genannte ferroelastischen Domänen sichtbar werden, Bereiche mit leicht verformter Struktur. Die Wände zwischen ihnen haben nur eine Stärke von wenigen Atomen. Dort können sich aber fremde Atome als Verunreinigungen ablagern und lokal die Eigenschaften des Materials drastisch ändern. Hieraus könnten sich auch Möglichkeiten für neue Anwendungen ergeben.

21 / 30

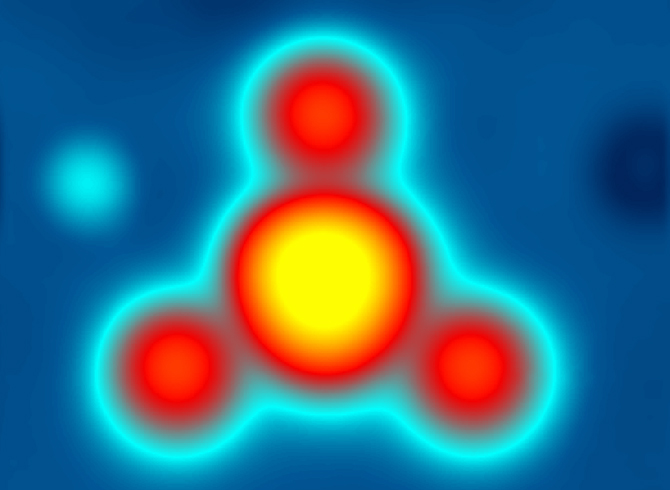

UHH/MIN/Manuel Steinbrecher, Jan Hermenau

Eisernes Dreieck

Eng, kalt – und extrem stabil. Auf einer Unterlage aus einem perfekten Platinkristall liegen einzelne Eisenatome im Ultrahochvakuum bei einer Temperatur von 0,3 Grad über dem absoluten Nullpunkt (0 Kelvin beziehungsweise -273,15 Grad Celsius). Unter einem Rastertunnelmikroskop platzierten die Physiker Jan Hermenau und Dr. Manuel Steinbrecher die Atome so eng beieinander, dass diese als ein stabiles magnetisches Objekt fungieren. Drei weitere Eisenatome liegen um diesen Cluster herum – und erhöhen so noch einmal die Stabilität. Ein einziges Atom hätte das nicht geschafft: „Einzelatome sind zwar magnetisch, aber nicht stabil“, erklärt Steinbrecher.

22 / 30

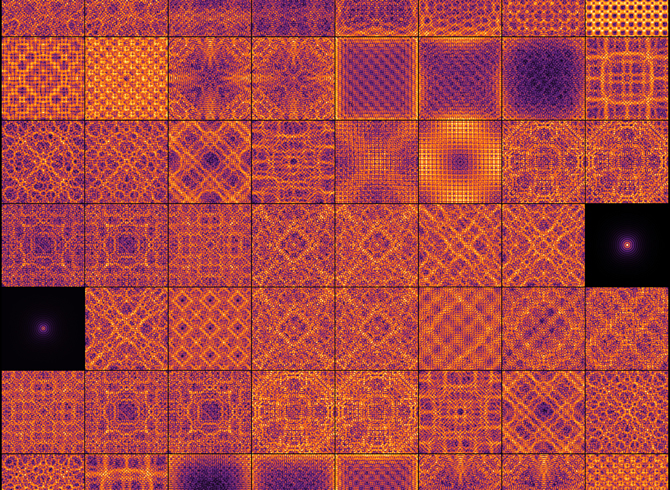

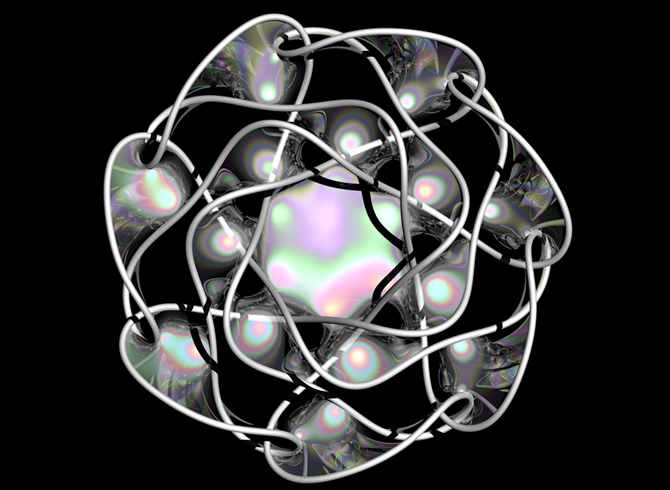

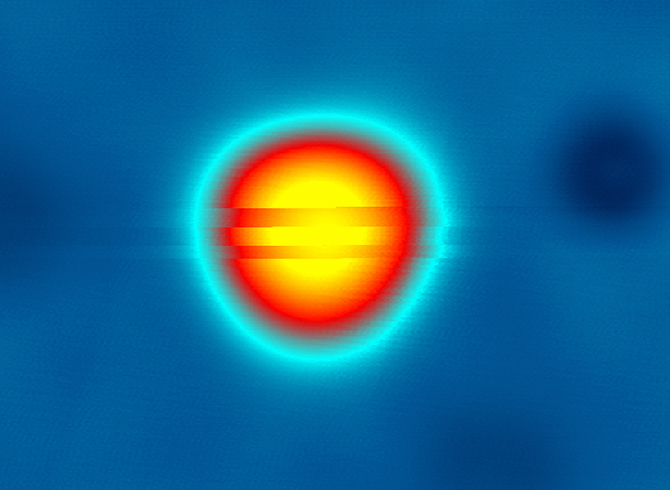

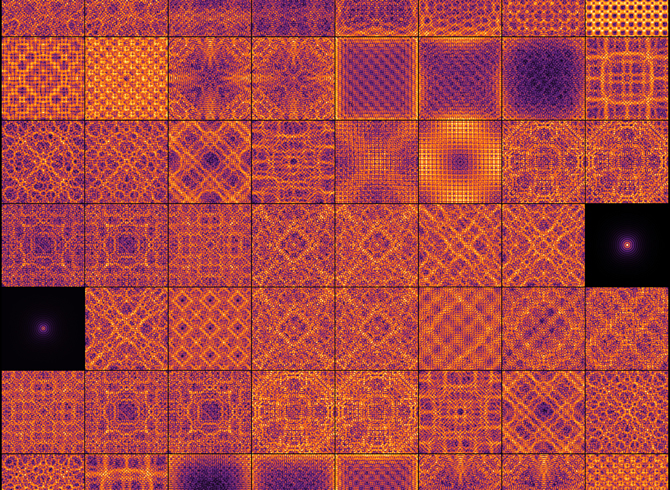

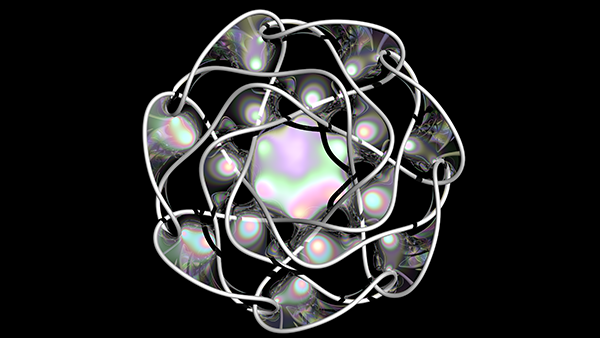

UHH/MIN/Thore Posske

Beautiful Shiba

Bereits ein einzelnes magnetisches Atom auf einem Supraleiter, eine so genannte Shibastörstelle, verändert das Verhalten von Elektronen auf seiner Oberfläche drastisch.

Bei perfekter Kristallstruktur und sehr niedriger Temperatur bilden sich fraktalartige Strukturen in der lokalen elektronischen Zustandsdichte. Diese Systeme werden zur Zeit untersucht, um fehlertoleranten Quantenrechnern zum Durchbruch zu verhelfen. Ihre hintergründige Ästhetik ist ein angenehmer Nebeneffekt.

23 / 30

UHH/MIN/Malwin Paufler

Gewinnerbild Physik: Innenstadt

Für ein leitfähiges, druckbares Polymer züchtet Nanowissenschaftler Malwin Paufler vom Institut für Nanostruktur- und Festkörperphysik im Labor Nanodrähte aus Silber. Da Silber natürlicherweise nicht in Fäden vorkommt, greift er zu einem Trick - Polyvinylpyrrolidon, ein Polymer, sorgt dafür, dass die Silberseeds nur in eine Dimension wachsen. Während der Nukleationsphase sieht der Reaktionsansatz aus wie Straßenschluchten einer dicht bebauten Innenstadt.

24 / 30

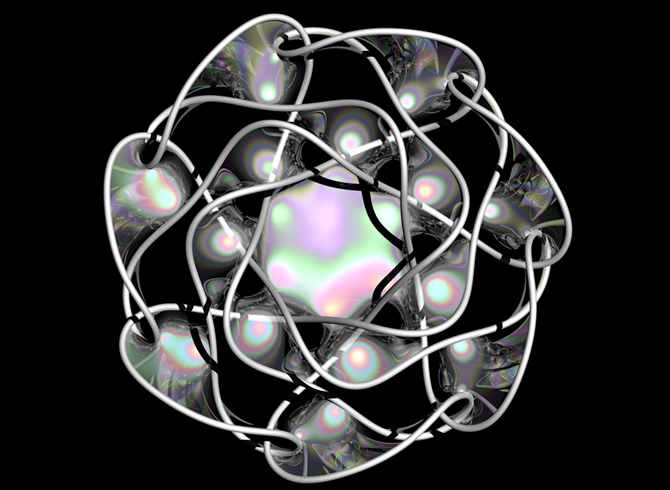

UHH/MIN/Henrik Schumacher

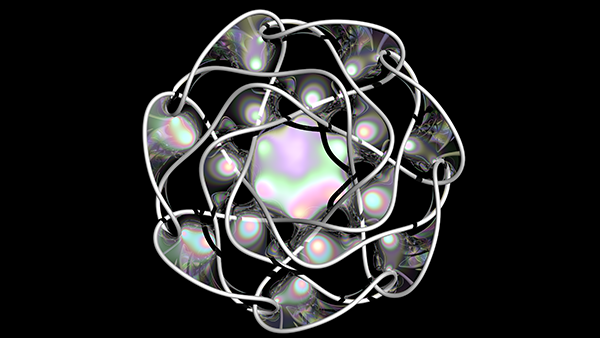

Gewinnerbild Mathematik: Verrückter Knoten in Seife

Taucht man eine Drahtschlinge in Seifenlauge und zieht sie vorsichtig wieder heraus, so spannt sich in die Schlinge ein dünner Seifenfilm. Dieser Seifenfilm folgt einem denkbar einfachen Prinzip: Er möchte seinen Flächeninhalt so gering wie möglich halten.

Das Problem, eine Fläche mit kleinstem Flächeninhalt zu finden, die durch eine gegebene Kurve berandet wird, beschäftigt die Mathematiker schon seit Jahrhunderten und hat maßgeblich die Entwicklung der modernen Mathematik mitbestimmt. Es wirft so fundamentale Fragen auf wie: Was ist eine Fläche? Was ist ihr Flächeninhalt? Gibt es zu jeder Randkurve einen in sie eingespannten Seifenfilm? Wenn ja, wie viele gibt es? Und wie kann man die Form so eines Seifenfilmes bestimmen, ohne ein physikalisches Experiment durchzuführen?

Diese Abbildung zeigt einen im Computer simulierten Seifenfilm, eingespannt in eine stark verknotete Schlinge. Die Techniken, die hier eingesetzt und weiterentwickelt wurden, werden zum Beispiel auch bei der Strukturanalyse elastischer Materialien, der Formoptimierung und in der Computergrafik verwendet.

25 / 30

UHH/MIN/Manuel Steinbrecher

Sehnsucht nach Sonne

Auf einer Unterlage aus nur einem Platinkristall liegen einzelne Eisenatome im Ultrahochvakuum bei einer Temperatur von 0,3 Grad über dem absoluten Nullpunkt. Mit einem Rastertunnelmikroskop bewegten die Physiker Manuel Steinbrecher und Kollegen Atome nacheinander an die korrekte Position, um sie auf Magnetismus untersuchen zu können. Das Gemälde entstand über einen Zeitraum von zwei Tagen im Rahmen einer Veranstaltung zur Neueröffnung der Nanotechnologieausstellung. Die Physiker haben live mit den Besuchern Atome manipuliert und so nach und nach die Tropenlandschaft gebaut.

26 / 30

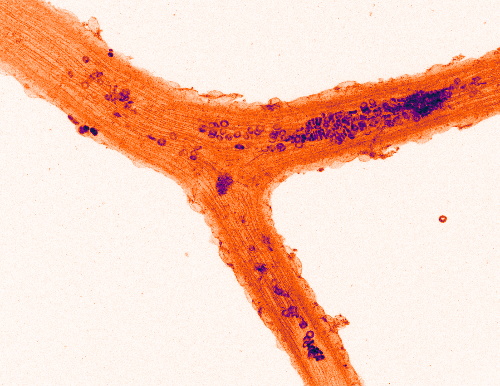

UHH/MIN/Robin Scharrenberg

Gewinnerbild Biologie: Puls des Lebens

Dargestellt ist eine Projektion einer Verzweigung des arteriellen Systems des Gehirns. Im Detail kann man Erythrozyten, die glatte Muskulatur auf den Gefäßen und Epithelzellen erkennen.

27 / 30

UHH/MIN/Maria Prusicki

Gewinnerbild Biologie: Meiosis in Arabidopsis Thaliana

Blick in die Pollen-Fabrik: Das Bild zeigt den Staubbeutel der Acker-Schmalwand (Arabidopsis thaliana) unter dem Mikroskop. Die Zellen untergehen gerade den finalen Schritt der Meiose: Die Anzahl der Chromosomen wird halbiert, es entstehen genetisch voneinander verschiedene Zellkerne. In Rot ist der Spindelapparat zu sehen. Chloroplasten sind in blau dargestellt. Grün leuchtet ZYP1 auf, ein meiose-spezifisches Protein.

28 / 30

UHH/MIN/Ruhmlieb

Gewinnerbild Chemie: Plasma Romantik

Beschleunigte Elektronen regen Moleküle energetisch so stark an, dass sie im Vakuum zu leuchten beginnen. Je nachdem, wie das angeregte Molekül zusammengesetzt ist, leuchtet es in unterschiedlichen Farben. Charlotte Ruhmlieb erzeugt damit am Institut für Physikalische Chemie der Universität Hamburg feste nanostrukturierte Dünnschichten. Auf einem geeigneten Substrat können die Plasma-aktivierten Spezies kristalline Nanostrukturen ausbilden, die als Elektrodenmaterialien - z.B. in Solarzellen oder Batterien - zum Einsatz kommen.

29 / 30

UHH/MIN/Alexander Bauer

Gewinnerbild Geowissenschaften: Eruption des Stromboli

Der Stromboli ist ein dauerhaft aktiver Vulkan im Mittelmeer nördlich von Sizilien, der sich aufgrund seiner minütlich bis stündlich auftretenden Eruptionen sehr gut für vulkanologische Studien eignet. Dieses Foto nahm der Geophysiker Alexander Bauer während einer Messexkursion auf, bei der die Forscher die Eruptionsdynamik des Stromboli mithilfe eines Radars sowie Wärme- und Schwefeldioxidkameras untersuchten. Dabei erlebten sie diese beeindruckende Naturgewalt aus wenigen hundert Metern Entfernung. Mehr Bilder auf: instagram.com/alessiobanezzi, @alessiobanezzi

30 / 30

UHH/MIN/Grotherr/Semmann/Vogel/Mrozinski

Gewinnerbild Informatik: ExTEND-Grafik

Eine zentrale Herausforderung bei der Modernisierung von Unternehmen in Zeiten der Digitalisierung ist die erfolgreiche Einführung neuartiger Software und software-basierter Dienste. Denn die Mitarbeiter müssen sich nicht nur mit der neuen Software vertraut machen, auch die mit ihr zusammenhängenden Strukturen und Prozesse im Unternehmen selber stehen auf dem Prüfstand. Oftmals werden dabei die Motivation und das Wissen einer breiten Nutzerbasis vernachlässigt. So verwundert es wenig, dass die neuen Systeme schlecht akzeptiert werden und Potenziale ungenutzt bleiben. Das Ergebnis ist eine geringe Nutzung der Software und Frustration bei den Anwendern.

Das Forschungsprojekt ExTEND hat das Ziel, Software in Unternehmen wirksam zum Einsatz zu bringen. Das integrierte ExTEND-Dienstleistungssystem gibt Mitarbeitern die Mittel an die Hand, mit Hilfe von Dienstleistungen von Nutzern für Nutzer Software erfolgreich einzuführen. Hierfür werden die drei Bausteine Crowd Support, Learn Nuggets und ChangeStarter konzipiert, entwickelt und getestet.

Zeigt her Eure Forschung - Gewinner

1 / 7

UHH/MIN/Robin Scharrenberg

Biologie: Puls des Lebens

Dargestellt ist eine Projektion einer Verzweigung des arteriellen Systems des Gehirns. Im Detail kann man Erythrozyten,die glatte Muskulatur auf den Gefäßen und Epithelzellen erkennen.

2 / 7

UHH/MIN/Maria Prusicki

Biologie: Meiosis in Arabidopsis Thaliana

Blick in die Pollen-Fabrik: Das Bild zeigt den Staubbeutel der Acker-Schmalwand (Arabidopsis thaliana) unter dem Mikroskop. Die Zellen untergehen gerade den finalen Schritt der Meiose: Die Anzahl der Chromosomen wird halbiert, es entstehen genetisch voneinander verschiedene Zellkerne. In Rot ist der Spindelapparat zu sehen. Chloroplasten sind in blau dargestellt. Grün leuchtet ZYP1 auf, ein meiose-spezifisches Protein.

3 / 7

UHH/MIN/Ruhmlieb

Chemie: Plasma Romantik

Beschleunigte Elektronen regen Moleküle energetisch so stark an, dass sie im Vakuum zu leuchten beginnen. Je nachdem, wie das angeregte Molekül zusammengesetzt ist, leuchtet es in unterschiedlichen Farben. Charlotte Ruhmlieb erzeugt damit am Institut für Physikalische Chemie der Universität Hamburg feste nanostrukturierte Dünnschichten. Auf einem geeigneten Substrat können die Plasma-aktivierten Spezies kristalline Nanostrukturen ausbilden, die als Elektrodenmaterialien - z.B. in Solarzellen oder Batterien - zum Einsatz kommen.

4 / 7

UHH/MIN/Alexander Bauer

Geowissenschaften: Eruption des Stromboli

Der Stromboli ist ein dauerhaft aktiver Vulkan im Mittelmeer nördlich von Sizilien, der sich aufgrund seiner minütlich bis stündlich auftretenden Eruptionen sehr gut für vulkanologische Studien eignet. Dieses Foto nahm der Geophysiker Alexander Bauer während einer Messexkursion auf, bei der die Forscher die Eruptionsdynamik des Stromboli mithilfe eines Radars sowie Wärme- und Schwefeldioxidkameras untersuchten. Dabei erlebten sie diese beeindruckende Naturgewalt aus wenigen hundert Metern Entfernung. Mehr Bilder auf: instagram.com/alessiobanezzi, @alessiobanezzi

5 / 7

UHH/MIN/Grotherr/Semmann/Vogel/Mrozinski

Informatik: ExTEND-Grafik

Eine zentrale Herausforderung bei der Modernisierung von Unternehmen in Zeiten der Digitalisierung ist die erfolgreiche Einführung neuartiger Software und software-basierter Dien¬ste. Denn die Mitarbeiter müssen sich nicht nur mit der neuen Software vertraut machen, auch die mit ihr zusammenhängenden Strukturen und Prozesse im Unternehmen selber stehen auf dem Prüfstand. Oftmals werden dabei die Motivation und das Wissen einer breiten Nutzerbasis vernachlässigt. So verwundert es wenig, dass die neuen Systeme schlecht akzeptiert werden und Potenziale ungenutzt bleiben. Das Ergebnis ist eine geringe Nutzung der Software und Frustration bei den Anwendern.

Das Forschungsprojekt ExTEND hat das Ziel, Software in Unternehmen wirksam zum Einsatz zu bringen. Das integrierte ExTEND-Dienstleistungssystem gibt Mitarbeitern die Mittel an die Hand, mit Hilfe von Dienstleistungen von Nutzern für Nutzer Software erfolgreich einzuführen. Hierfür werden die drei Bausteine Crowd Support, Learn Nuggets und ChangeStarter konzipiert, entwickelt und getestet.

6 / 7

UHH/MIN/Henrik Schumacher

Mathematik: Verrückter Knoten in Seife

Taucht man eine Drahtschlinge in Seifenlauge und zieht sie vorsichtig wieder heraus, so spannt sich in die Schlinge ein dünner Seifenfilm. Dieser Seifenfilm folgt einem denkbar einfachen Prinzip: Er möchte seinen Flächeninhalt so gering wie möglich halten.

Das Problem, eine Fläche mit kleinstem Flächeninhalt zu finden, die durch eine gegebene Kurve berandet wird, beschäftigt die Mathematiker schon seit Jahrhunderten und hat maßgeblich die Entwicklung der modernen Mathematik mitbestimmt. Es wirft so fundamentale Fragen auf wie: Was ist eine Fläche? Was ist ihr Flächeninhalt? Gibt es zu jeder Randkurve einen in sie eingespannten Seifenfilm? Wenn ja, wie viele gibt es? Und wie kann man die Form so eines Seifenfilmes bestimmen, ohne ein physikalisches Experiment durchzuführen?

Diese Abbildung zeigt einen im Computer simulierten Seifenfilm, eingespannt in eine stark verknotete Schlinge. Die Techniken, die hier eingesetzt und weiterentwickelt wurden, werden zum Beispiel auch bei der Strukturanalyse elastischer Materialien, der Formoptimierung und in der Computergrafik verwendet.

7 / 7

UHH/MIN/Malwin Paufler

Physik: Innenstadt

Für ein leitfähiges, druckbares Polymer züchtet Nanoscientist Malwin Paufler im Labor Nanodrähte aus Silber. Da Silber natürlicherweise nicht in Fäden vorkommt, greift er zu einem Trick - Polyvinylpyrrolidon sorgt dafür, dass die Silberseeds nur in eine Dimension wachsen. Während der Nukleationsphase sieht der Reaktionsansatz aus wie Straßenschluchten einer dicht bebauten Innenstadt.